この記事では、平均年収や必要なスキルも交え、クラウドエンジニアの仕事内容を解説します。

クラウドエンジニアって職業なんだろう?

クラウドエンジニアの仕事内容って具体的に何をするの?

クラウドエンジニアの平均年収はどのくらいなの?

と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

クラウドエンジニアは今、IT業界で注目されている職種のひとつです。本記事では、クラウドエンジニアとはどんな職業なのか、その仕事内容をわかりやすく解説します。クラウドエンジニアの平均年収や求められるスキル、目指し方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

クラウドエンジニアについては下の動画でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

- クラウドエンジニアはAWSといったクラウド管理が主な役割

- 仮想マシンやストレージなどの設計・構築・保守運用などが主な仕事

- クラウドエンジニアには今後も高い将来性が期待できる

「独学と並行しながら、転職活動できるかな…」

そんな不安を抱えている人は、ぜひ「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポート。就業活動もIT企業で人事経験のあるキャリアアドバイザーから支援が受けられます。

これまで4万5,000名以上の受講生を指導し「転職成功率99%」の実績を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくクラウドエンジニアへの転職が実現できますよ。

クラウドエンジニアとは?

クラウドエンジニアとは、クラウドサービスを提供するための技術を用いて、次のような役割を担うITエンジニアです。

- データセンターの構築

- サーバーの設定

- ネットワークの設計・構築

クラウドエンジニアには、インフラエンジニアとしてのスキルに加え、クラウド環境での仮想化技術やオーケストレーション(コンピュータやアプリにおける設定・管理・調整の自動化)技術を熟知している必要があります。

以降では、次のトピック別にクラウドエンジニアの特徴を詳しく解説します。

なお、クラウドエンジニアへの就業に向けどの言語が自分にあうのか、どう学習を進めればいいのかなどがあいまいな人は「プログラミング学習プラン診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう言語や学習プランを診断してもらえます。

効率よくスキル習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

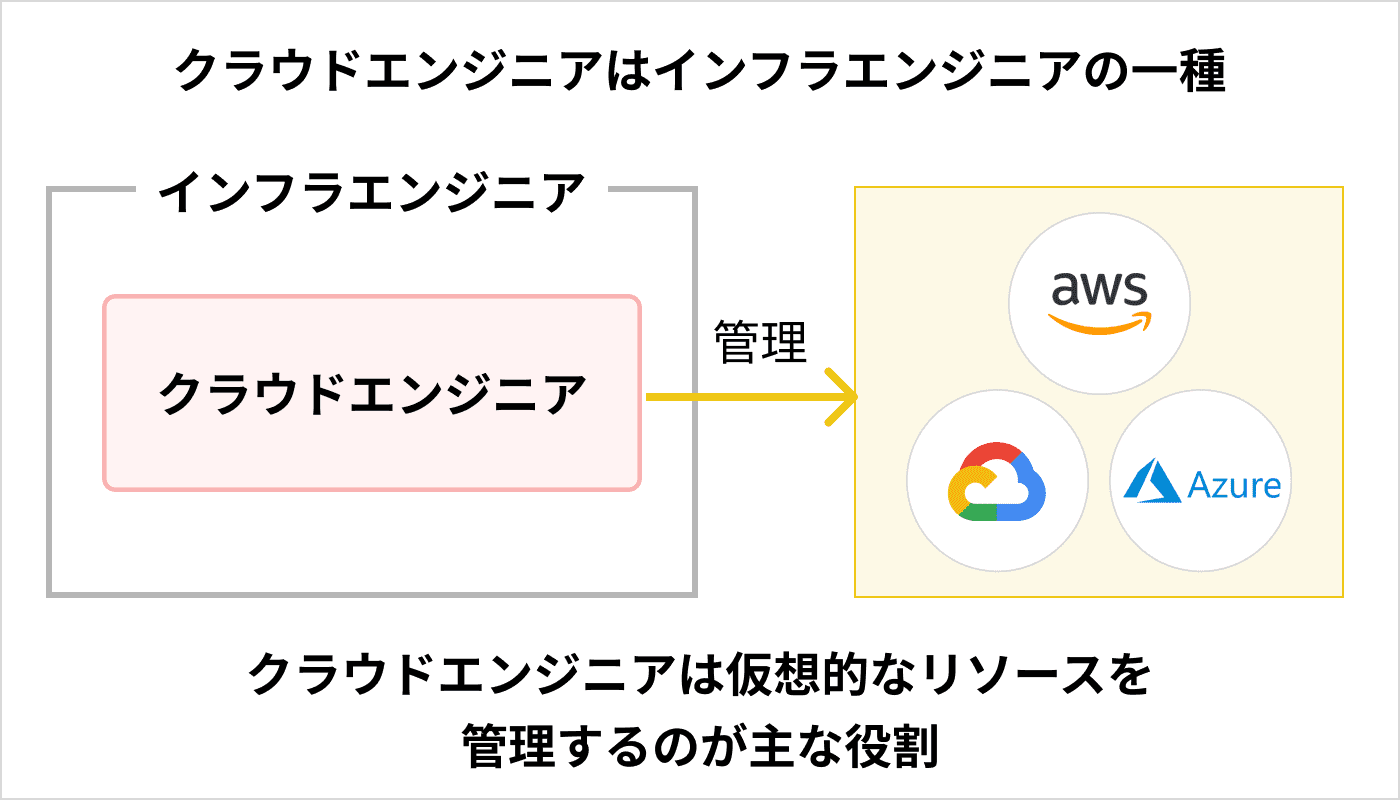

クラウドエンジニアはインフラエンジニアの一種

データセンターやサーバー・ネットワークの設計・構築などを担うことから、クラウドエンジニアはインフラエンジニアの一種といえます。しかし、従来のインフラエンジニアとは異なり、クラウドエンジニアにはクラウドサービスを提供する技術が必要です。

また、従来のインフラエンジニアが物理的なサーバーを管理するのに対し、クラウドエンジニアは仮想的なリソースを管理するのが主な役割です。

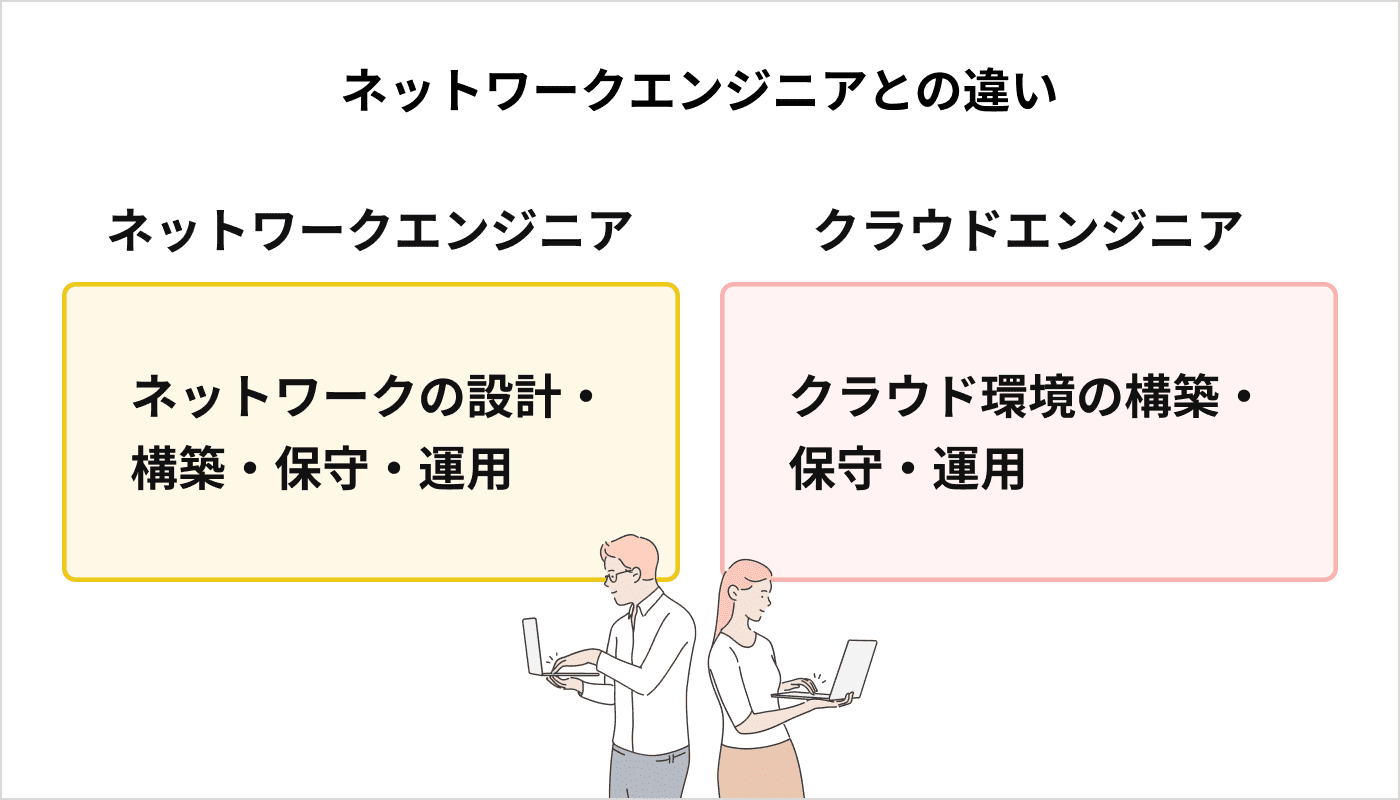

ネットワークエンジニアとの違い

クラウドエンジニアとネットワークエンジニアは、いずれもITインフラに関する技術を持つエンジニアですが、その業務内容には違いがあります。

ネットワークエンジニアは、ネットワークの設計・構築・保守・運用などを担当する仕事です。一方、クラウドエンジニアはクラウド環境に必要な仮想マシンやストレージ・ネットワークなどを設計し、クラウド環境の構築・保守・運用を担います。

クラウドサービスに特化する点は、クラウドエンジニアとネットワークエンジニアの大きな違いです。

なお、ITエンジニアに興味はあるものの、どの職種が自分にあうのかわからない人もいますよね。そんな人は「ITキャリア診断」をお試しください。

かかる時間はたったの1分。5つの質問に答えるだけで、自分にあうIT職種を診断してもらえます。

自身に適した職種が知りたい人は、手軽に試してみると良いですよ。

\ 5つの質問に答えるだけ /

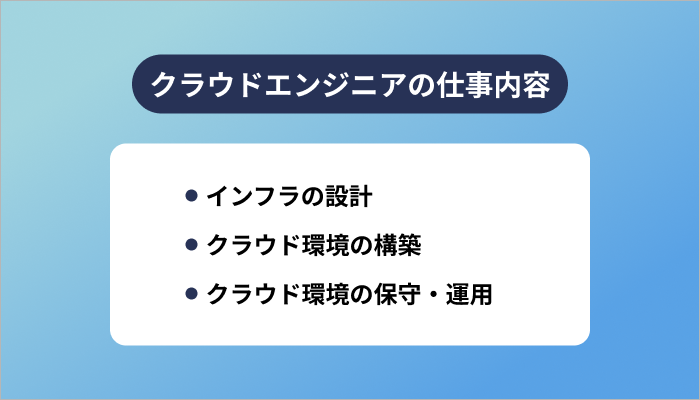

クラウドエンジニアの仕事内容

ここからは、クラウドエンジニアの主な仕事内容を、3つにまとめて紹介します。

インフラの設計

次のようなインフラの設計は、クラウドエンジニアの主な仕事のひとつです。

- 仮想マシンの設計

- ストレージの設計

- ネットワークの設計

- セキュリティの設計

大まかなインフラ設計の流れとしては、まずクラウド環境に必要な仮想マシンやストレージ・ネットワークなどを設計します。次に設計に基づき必要なサービスを提供するためのクラウド環境を構築します。

上記の仕事を担うには、クラウドベンダー(クラウドサービスを提供している事業者)が提供するツールやサービスを適切に活用する知見が必要です。

クラウド環境の構築

クラウドエンジニアは、クラウド環境の構築にも携わります。クラウド環境の構築には、インフラの設計に基づいて、必要なサービスを提供するための仮想マシンやストレージ・ネットワークなどを実際に構築する作業が必要です。

また、クラウド環境の構築に当たりクラウドベンダーが提供するツールやサービスの適切な活用が求められます。クラウドエンジニアは、これらの作業を通じて、高度なクラウド環境を構築するためのスキルを磨きます。

クラウド環境の保守・運用

クラウドエンジニアは、クラウド環境の保守・運用にも携わります。クラウド環境には、仮想マシンやストレージ、ネットワークなどが含まれますが、これらの要素が正常に稼働しているかどうかを監視する必要があるのです。

仮想マシンやストレージ・ネットワークなどに問題が発生した際は、トラブルを特定しクラウド環境を安定稼働させるための対策を講じる必要があります。

なお、クラウドエンジニアへの就職・転職を見据え、独学でスキル習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役エンジニアから指導を受けつつ、就業活動のサポートが受けられます。

「累計受講者数4万5,000名以上」「転職成功率99%」を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくクラウドエンジニアへの就業が実現できますよ。

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

クラウドエンジニアの仕事に欠かせない主なクラウドサービス

クラウドエンジニアの仕事で主に利用しているクラウドサービスは以下の3つがあります。

いずれもITにおける超大手企業がサービスを提供しており、安心感があるサービスとなっています。

それぞれ1つずつ紹介していきます。

AWS

クラウドサービスとして、最初に名前が挙がりやすいのがAWSです。AWSの正式名称は「Amazon Web Services」と言います。ECサイトで有名なAmazonが提供しているクラウドサービスの総称です。

AWSはAmazonのサイトのインフラを下支えするために作られた機能を、他社へ提供しようということで作られたサービスです。

サービスの種類は大きく分けて100サービス、細分化すると700サービス以上あります。今後も増え続けていく予定だそうです。

AWSのについて詳細をまとめた記事がありますので、興味のある方はぜひご覧ください。

GCP

2つ目に紹介するのはGCPです。GCPの正式名称は「Google Cloud Platform」であり、Googleが提供しているクラウドサービスとなります。

GCPでは他のクラウドサービスでも提供している、仮想サーバーやプログラム実行環境などの提供はもちろん、AIや機械学習のサービスも提供しています。

Googleは機械学習の分野では業界をリードする存在です。Googleの機械学習のナレッジを取り入れたい企業は世の中に多くあり、注目されているクラウドサービスです。

Azure

3つ目に紹介するのはAzureです。

AzureはWindowsやOfficeを提供しているMicrosoftが提供するクラウドサービスです。AzureもAWSやGCPと同じように仮想マシンを作成するサービスがありますが、Windows10やWindowsServerが利用できます。

Microsoftが販売しているOSであるため、利用することが可能になっています。もちろんWindows以外のOSであるUbuntuやLinux、CentOSなどのOSも利用可能であり、用途にあわせた仮想マシンを作成できます。

クラウドエンジニアの需要・将来性が高い理由

ここからは、クラウドエンジニアの需要・将来性が高いといえる理由を、2つにまとめて紹介します。

クラウド導入企業の増加

クラウドエンジニアの需要が増している理由のひとつに、クラウド導入企業の増加が挙げられます。

IT専門の調査会社「IDC Japan株式会社」によると、2022年の国内クラウド市場規模は前年比37.8%増の5兆8142億円に達し、2027年には13兆2571億円(2022年の約2.3倍)まで成長すると予測しています。

市場規模の成長に伴い、クラウド環境の構築・運用を担うクラウドエンジニアの需要も増しているのです。

また、クラウド導入企業の多くは成長企業であり、クラウドエンジニアにとってはキャリアアップのチャンスが多くある点も魅力的です。

エンジニア人材の不足

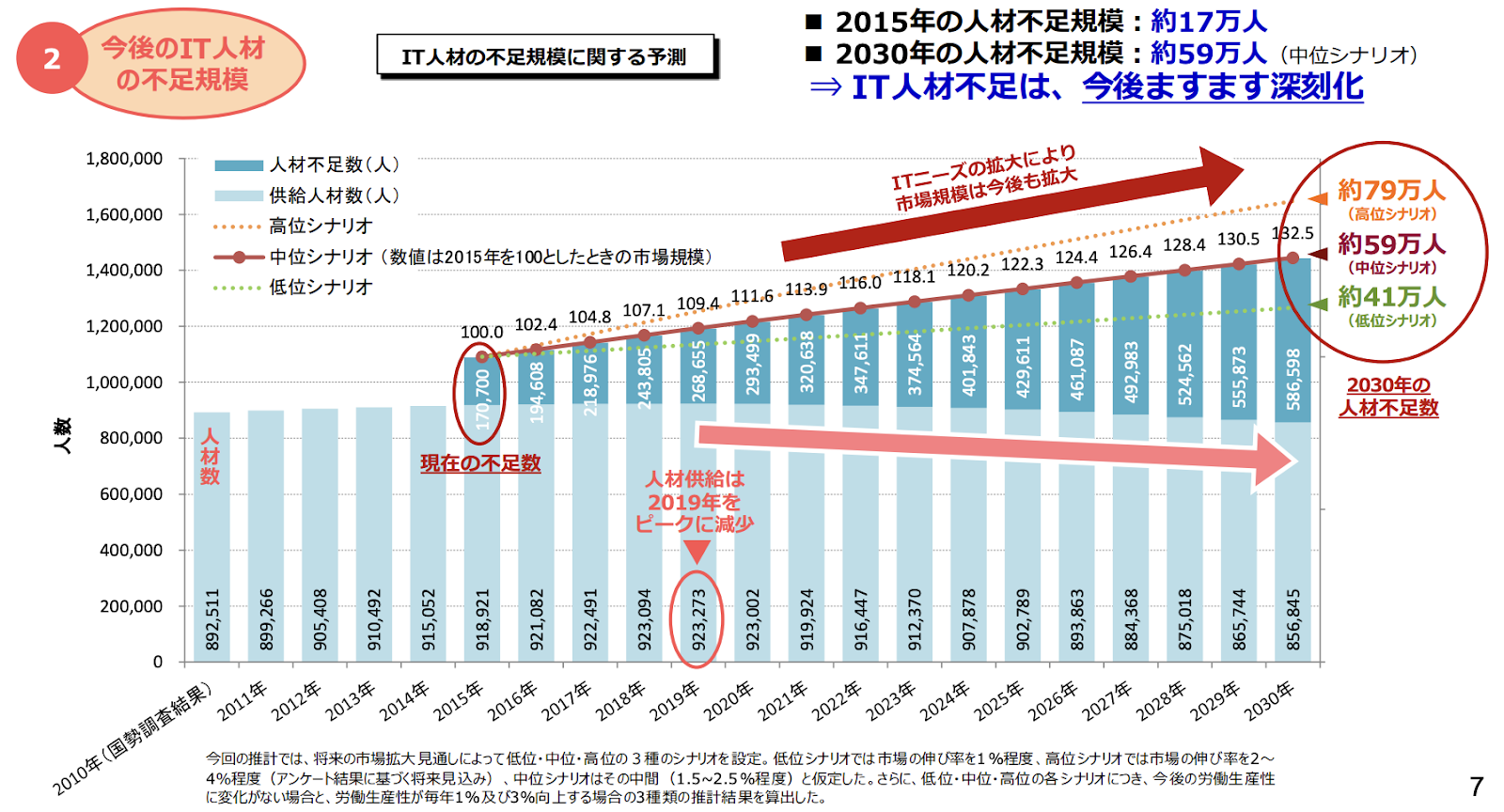

クラウドエンジニアの需要が高まるもう一つの理由に、エンジニア人材の不足が挙げられます。

そもそも、エンジニアといったIT人材は経済産業省の「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」から現在も不足しており、2030年には最低でも41万人の不足が出ると発表しています。

なかでも、クラウドサービスに関する知識やスキルが求められるクラウドエンジニアは従来のインフラエンジニアやネットワークエンジニアとは異なる職種のため、十分な人材が確保できていない状況です。

上記の背景から企業はクラウドエンジニアの採用に力を入れており、今後も需要が高まると予測されています。

なお、下の記事では将来性も交え、クラウドエンジニアの需要が高い理由を詳しく解説しているのであわせて参考にしてください。

→ クラウドエンジニアの需要は高いといえる3つの理由│将来性と必要なスキルも解説

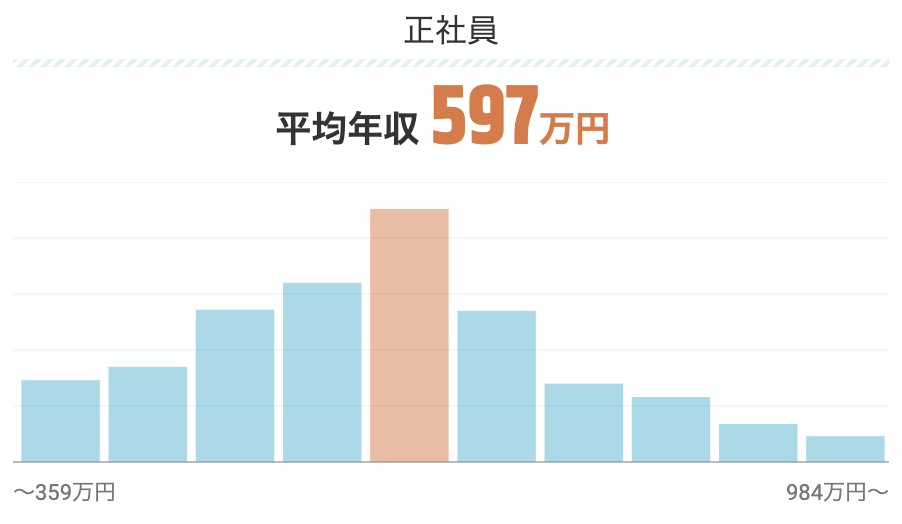

クラウドエンジニアの平均年収

求人情報や政府統計のデータから給与動向を調査する「求人ボックス」によると、クラウドエンジニアの平均年収は597万円とされています。

同媒体におけるITエンジニア全体の平均年収は484万円であることから、クラウドエンジニアの年収は高いといえます。この高い年収は、クラウドサービスの需要が増す現代社会において、クラウドエンジニアが担う重要性が高いためです。

クラウドサービスを提供するために必要な技術を持つ人材の需要が高いことも、クラウドエンジニアの年収の高さにつながっています。

ただ、クラウドエンジニア個々人の年収は性別や経験年数・スキルによって異なる点には注意が必要です。例えば、20代クラウドエンジニアの平均年収は約392万になります(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参照)。

もちろん、経験を積みスキルアップをはかれば高い年収が実現できます。

なお、次の記事では年代別にクラウドエンジニアの平均年収を詳しく紹介しているので、良ければ参考にしてください。

→ クラウドエンジニアの年収はいくら?年代別の年収と将来性を解説

クラウドエンジニアに求められる4つのスキル

ここからは、クラウドエンジニアに求められるスキルを、4つにまとめて紹介します。

クラウドに関する知識

クラウドエンジニアに求められる基本的なスキルは、次のような幅広いクラウドに関する知識です。

- クラウドサービスの種類や利用方法

- クラウドサービスを提供するベンダーの情報

- クラウド技術の動向や最新のトレンド情報

上記の知識を持つことで、より効果的にクラウドサービスを活用できます。

例えば、クラウドエンジニアがAWS(アマゾンウェブサービス)を利用する場合、AWSのサービスや機能への深い知識が求められます。公式ドキュメントからAWSに関する情報を収集することで、より効果的な利用が可能です。

サーバー・ネットワークに関する知識

クラウドエンジニアには、サーバーやネットワークに関する知識も必要です。クラウドエンジニアは、クラウド環境において、サーバーやネットワークを設計し、構築する必要があります。そのため、サーバーやネットワークに関する深い知識が求められるのです。

例えば、クラウドエンジニアがサーバーを設計する場合、サーバーの性能やネットワークの帯域幅・セキュリティ対策などを考慮する必要があります。また、ネットワーク設計にあたってはサブネットやルーティング、VPNなどの知識が求められます。

プログラミングスキル

クラウドエンジニアには、プログラミングスキルも必要です。クラウドエンジニアは、スクリプト言語(可読性が高く書きやすい言語)を用いた自動化や、API(接続先のOSの呼び出しやソフトウェア・アプリ間で機能の一部を共有すること)を利用したシステムの統合などをプログラミングで行うことがあります。

例えば、クラウドエンジニアがAWSを利用する場合、AWS CLI(コマンドラインインターフェース)やAWS SDK(開発者向けの構築ツールをまとめたもの)を用いたプログラミングが必要になるケースがあります。また「インフラストラクチャー・コード」と呼ばれる、プログラムでインフラを管理する手法を用いた自動化にも精通しておく必要があります。

コミュニケーションスキル

クラウドエンジニアには、コミュニケーションスキルも欠かせません。クラウドエンジニアは、クラウドサービスを利用するユーザーや、他の技術者とコミュニケーションを取る機会が多くあるからです。

例えば、クラウドエンジニアがプロジェクトに参加する際、他の技術者と協力して作業を進める必要があります。その際には、技術者から適切に話を聞く力や伝える力が必要です。

なお、下の記事ではクラウドエンジニアに必要なスキルを詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

→ クラウドエンジニアに必要なスキル8選!技術・社会人スキル別に解説

クラウドエンジニアになるには

ここからは、クラウドエンジニアになる方法を、3つにまとめて紹介します。

未経験OKの企業へ就職する

未経験者を採用する企業へ応募することで、クラウドエンジニアとして就職・転職できます。

未経験者を採用する企業の多くは、クラウド技術を身につけるための教育制度が整っているため、技術的なスキルを身につけられます。未経験者を歓迎する企業も多いため、応募しやすく、就職先を見つけやすいというメリットがあります。

転職エージェント経由で転職する

エージェントサービスを活用することで、クラウドエンジニアへの転職も可能です。

転職エージェントはIT業界に精通しており、クラウドエンジニアになるための求人情報を提供してくれます。また「マイナビITエージェント」といったエージェントサービスでは、転職活動のアドバイスや面接対策なども実施してくれるため、未経験者でもスムーズに転職できます。

プログラミングスクール経由で就業する

クラウドエンジニアへの就職・転職は、プログラミングスクール経由でも実現できます。

スクールでは、短期間でクラウドエンジニアに必要なスキルを効率的に習得可能です。就業先の紹介や面接対策など、学習と並行しながら就職・転職活動も支援してもらえます。

なお、未経験から挫折なくクラウドエンジニアへの就職・転職を目指すなら、受講料の最大70%が給付されるSAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)の「クラウドエンジニア転職コース」がおすすめです。

金銭面での支援を受けつつ、クラウド技術の習得から転職活動・就業後のフォローアップ(※1)までを一貫してサポートしてもらえます。

※1:転職後の1年間、転職先での継続的な就業や転職に伴う賃金上昇などのフォローアップ

転職活動で内定が獲得できない場合には受講料を全額返金してもらえる「保証制度」も適用されるため、スクールにかけた費用を無駄にする心配なく、スキルの習得や転職活動に励めます。もちろん、面接対策や求人初回などの転職サポートは卒業後も継続して利用可能です。

学習と金銭面をどちらもサポートしてくれる侍エンジニアなら、未経験からでも安心してクラウドエンジニアへの就職・転職が目指せますよ。

公式サイトで詳細を見るなお、次の記事では「未経験からクラウドエンジニアになるにはどうすればいいのか」について詳しく解説しているので、良ければ参考にしてください。

→ 未経験からクラウドエンジニアになるには?必要なスキルや資格も紹介

また、下の記事では勉強方法も交え、クラウドエンジニアになるまでのロードマップを詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

→ クラウドエンジニアになるためのロードマップ!スキルや勉強方法も

クラウドエンジニアにおすすめの資格3選

ここからは、クラウドエンジニアへの就職や転職を目指すうえでおすすめの資格を、3つにまとめて紹介します。

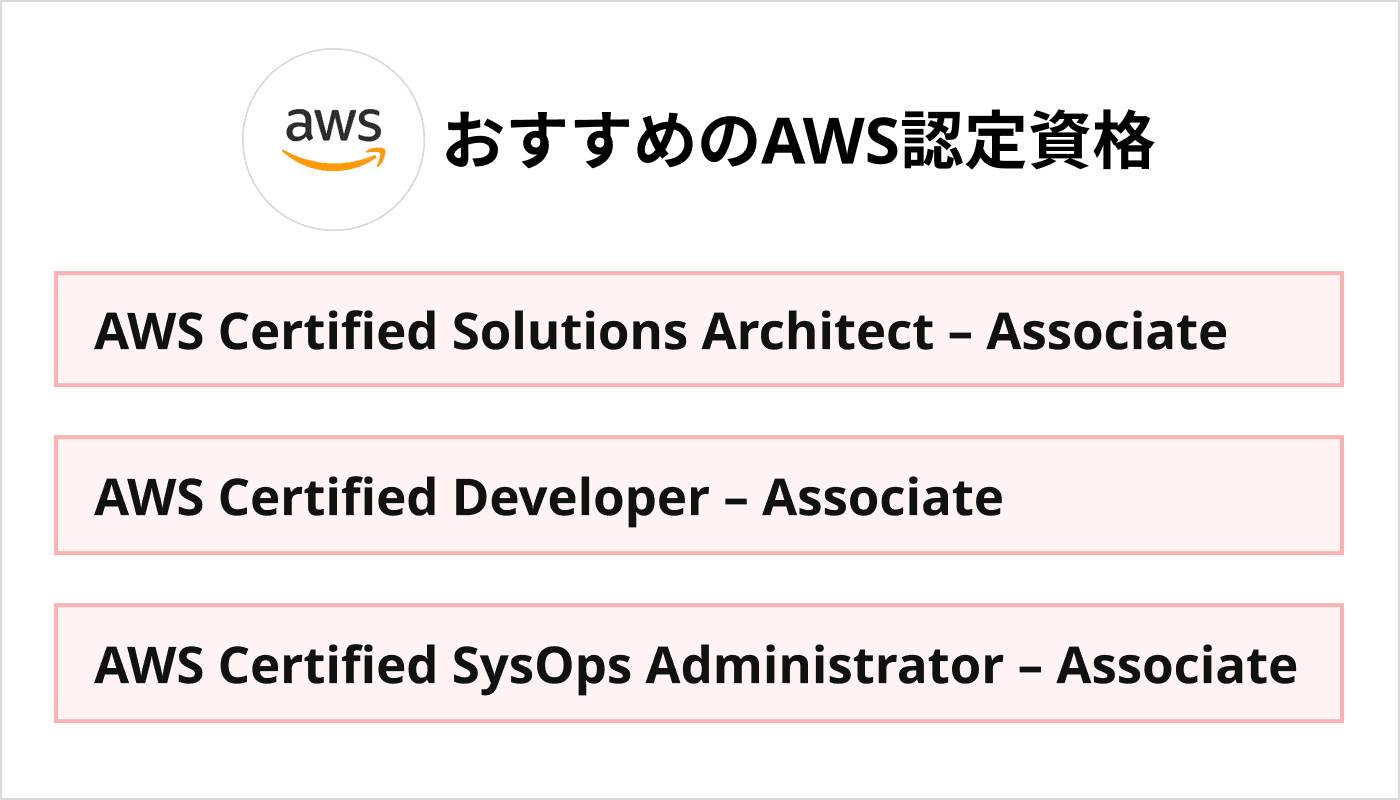

AWS認定資格

AWS認定資格は、クラウドサービス「AWS」の利用に必要な知識やスキルを証明する資格です。AWS認定資格の取得には、AWSを扱う知識やスキルが求められます。

なお、AWS認定資格のなかでも、クラウドエンジニアになるうえで特におすすめなのは下記の3つです。

| 資格名 | 概要 |

| AWS Certified Solutions Architect – Associate | AWSを用いたサービスの設計/運用/展開に必要な知識/技能を証明する資格 |

| AWS Certified Developer – Associate | AWSを用いたサービス開発に必要な知識/技能を証明する資格 |

| AWS Certified SysOps Administrator – Associate | AWSを用いたサービスの管理に必要な知識/技能を証明する資格 |

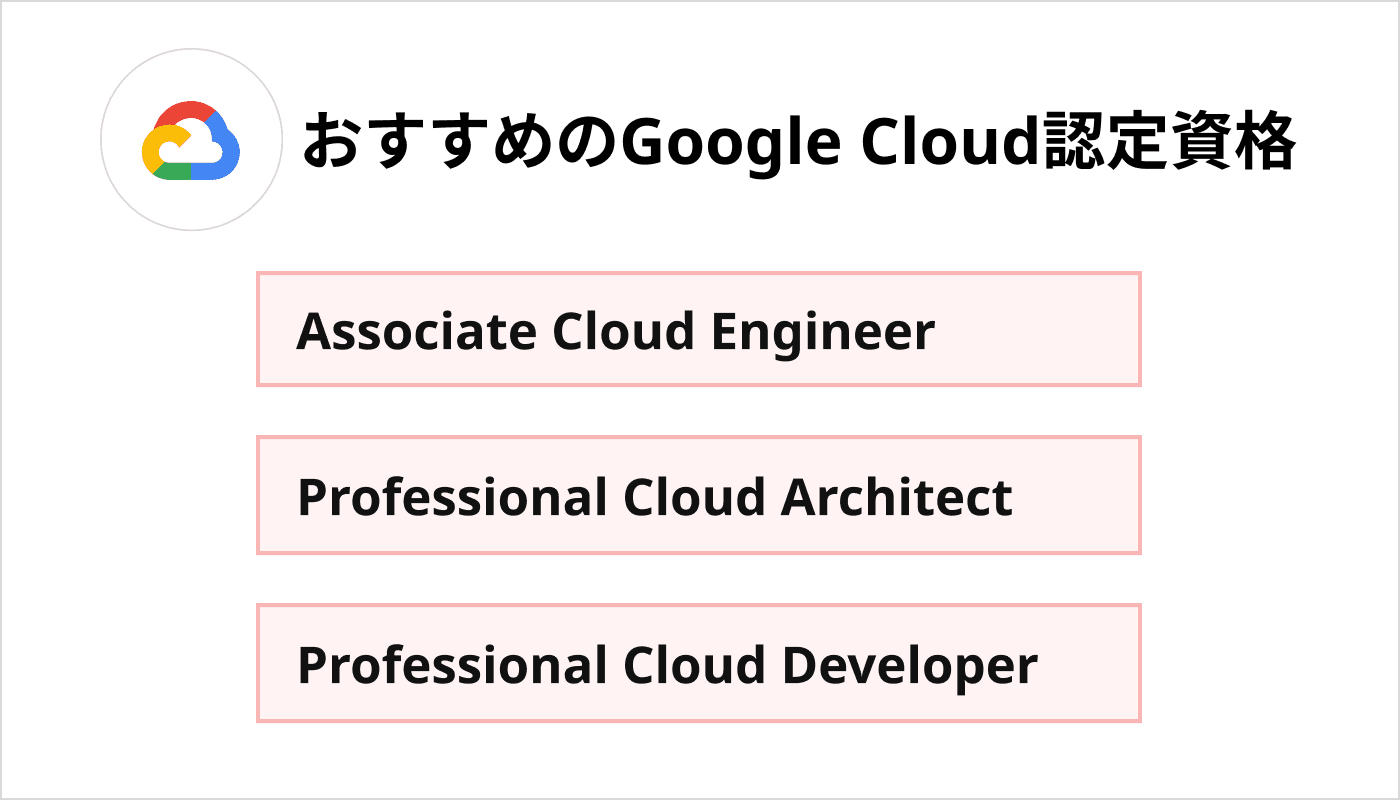

Google Cloud認定資格

Google Cloud認定資格は、Googleが提供するクラウドサービス「Google Cloud Platform」の利用に必要な知識やスキルを証明する資格です。Google Cloud認定資格の取得には、Google Cloud Platformを扱う知識やスキルが求められます。

なお、Google Cloud認定資格のなかでも、クラウドエンジニアになるうえで特におすすめなのは下記の3つです。

| 資格名 | 概要 |

| Associate Cloud Engineer | Google Cloud Platformの基本的な機能やサービスの利用に必要な知識/技能を証明する資格 |

| Professional Cloud Architect | Google Cloud Platformを用いたサービスの設計や運用・展開に必要な知識/技能を証明する資格 |

| Professional Cloud Developer | Google Cloud Platformを用いたサービス開発に必要な知識/技能を証明する資格 |

Microsoft Azure認定資格

Microsoft Azure認定資格は、Microsoftが提供するクラウドサービス「Microsoft Azure」の利用に必要な知識やスキルを証明する資格です。Microsoft Azure認定資格の取得には、Microsoft Azureを扱う知識やスキルが求められます。

なお、Microsoft Azure認定資格のなかでも、クラウドエンジニアになるうえで特におすすめなのは下記の3つです。

| 資格名 | 概要 |

| Microsoft認定:Azure Administrator Associate | Microsoft Azureの管理に必要な知識やスキルを証明する資格 |

| Microsoft認定:Azure Developer Associate | Microsoft Azureを用いたサービス開発に必要な知識やスキルを証明する資格 |

| Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | Microsoft Azureを用いたサービスの設計/運用/展開に必要な知識やスキルを証明する資格 |

なお、次の記事ではクラウドエンジニアにおすすめの資格を、選び方や注意点も交え詳しく解説しているので、良ければ参考にしてください。

→ クラウドエンジニア向けおすすめ資格7選!選び方や注意点も解説

クラウドエンジニアに関するよくある質問

最後に、クラウドエンジニアに関するよくある質問へまとめて回答します。

Q1. クラウドエンジニアに夜勤や残業はありますか?

働く企業によっては、システムの改修や更新作業を担うため、クラウドエンジニアに夜勤や残業が求められるケースもあります。

これは、クラウドサービスの多くがインターネットを介して、24時間体制で稼働・提供されているからです。

ただし、上記の作業に加えシステムのトラブルが発生した場合でも、クラウドサービスの提供会社が対応してくれるケースもあります。

Q2. クラウドエンジニアのやりがいは何ですか?

自分が設計したシステムが世界中の利用者に使われているのを実感できる点や、最新技術を習得し続けられる点はクラウドエンジニアのやりがいといえます。

従来のシステムに比べ、クラウドサービスは手軽に利用できるため、クラウドエンジニアが設計したシステムは多くの人々に利用される可能性があり、やりがいを感じやすい仕事です。

Q3. クラウドエンジニアが「きつい」「やめとけ」と言われる理由は?

前述したクラウドエンジニアにやりがいを感じる人がいる反面、次の理由から「きつい」「やめとけ」と感じる人もいます。

- 技術の進歩が早いため常に最新技術を学び続ける必要がある

- 従来のシステムに比べ複雑な構造を持つクラウドサービスの設計や構築には時間がかかる

- 不定期にトラブル対応や改修作業が発生する

- セキュリティに関する知識が求められる

上記の理由から、なかにはクラウドエンジニアが適していない人もいるといえます。

なお、次の記事ではクラウドエンジニアが「きつい」「やめとけ」といわれる理由を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

→ クラウドエンジニアのきつい・やめとけは本当?未経験者向けに解説

まとめ

今回は、クラウドエンジニアとはどんな職業なのか、その仕事内容を年収や需要も交えわかりやすく解説しました。

クラウドエンジニアは、クラウドサービスの需要が高まる現代社会において、非常に重要な存在であり、その需要は今後も増すことが予想されます。クラウドエンジニアになるには、クラウドに関する知識やプログラミングスキル・コミュニケーションスキルなどが求められますが、未経験からでも目指すのは可能です。

クラウドサービスの技術やスキルを身につけ、クラウドエンジニアを目指してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事もおすすめ

この記事の監修者

フルスタックエンジニア

音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。