この記事では、システムエンジニアに向いている人の特徴を、わかりやすく解説します。

どんな人がシステムエンジニアに向いているんだろう?

システムエンジニアに適性があるか確認してから目指すかを決めたい

システムエンジニア(SE)に関心はあるものの、自分が向いているのかわからない人は多いですよね。

事前にシステムエンジニアへの適性を確認しておかないと「別の職業を目指せばよかった…」と後悔しかねません。

そこで、この記事ではシステムエンジニアに向いている人と向いていない人の特徴を、適性が診断できるおすすめサイトも交えて紹介します。システムエンジニアへの適性がない場合の対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 「情報の整理・分類が得意」「問題や不明点に怯まない」人はシステムエンジニアに向いている

- システムエンジニアの適性は診断サイトでチェックできる

「独学と並行しながら、転職活動できるかな…」

そんな不安を抱えている人は、ぜひ「侍エンジニア」をお試しください。

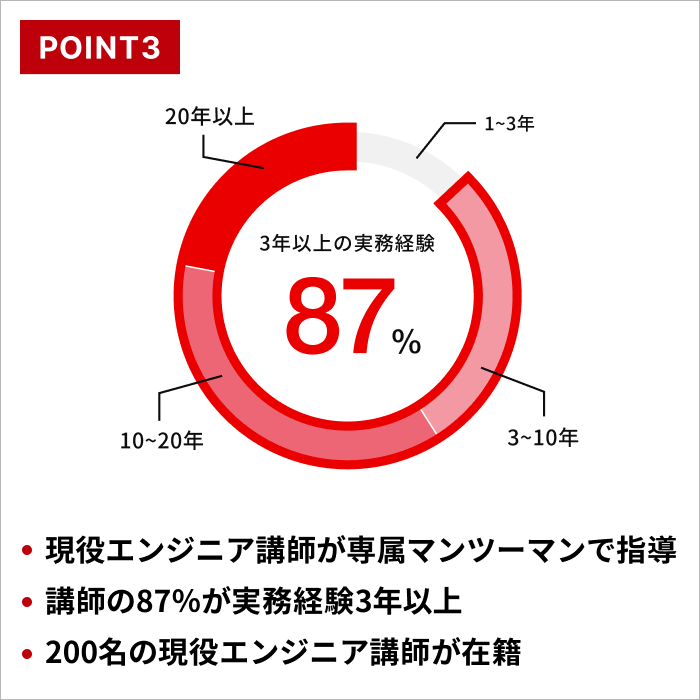

侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポート。就業活動もIT企業で人事経験のあるキャリアアドバイザーから支援が受けられます。

これまで4万5,000名以上の受講生を指導し「転職成功率99%」の実績を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくITエンジニアへの転職が実現できますよ。

システムエンジニアに向いている人の特徴8つ

さっそく、システムエンジニアに向いている人の特徴を8つにまとめて紹介します。

ものづくりが好きな人

ものづくりが好きな人は、システムエンジニアに向いています。

この記事を読む人のなかには、DIYで家具を作成したり、アクセサリーを作成したりするのが好きな人もいるかもしれません。このようなものづくりと、システムエンジニアの仕事内容には共通点があります。

ものづくりをするとき、自分のアイデアや考えを形にするために

- 作るものを決める

- 必要な材料を検討して準備する

- 部品を組み立てる順序を決める

- 実際に寸法などを調整して組み立てる

- 出来上がった作品を使ってみる

などといったことを行うはずです。システムエンジニアの仕事はズバリものづくりそのものです。

- クライアントからのヒアリング内容を要求仕様としてまとめる(要件定義)

- どのようなソフトウェアやツールで機能を実現するかを決める(外部設計)

- 機能をどのようなプログラムにするかを決める(内部設計)

- 設計に従ってプログラミングを行う(製造)

- 出来上がったプログラムが正しいか確かめる(各テスト)

システムエンジニアは、毎回異なる要求仕様を対象としてものづくりを進めています。

ものづくりが好きな人は、完成のための作業を苦に感じません。そのため、集中しながら作業に取り組めます。また新しいものを作成することに喜びを感じる傾向があるため、ものを完成させたときに達成感を得やすいです。

ものづくりが好きな人であれば、システムエンジニアとしての作業も無理なく行えるのではないでしょうか。加えて、新しいものを開発するのに喜びを感じ、さらなる成長を目指す人材になれるかもしれません。

逆にものづくりが苦手な場合、システムエンジニアが日常的に行う作業がつまらないと感じるかもしれません。成果物の完成に達成感を感じられなければ、仕事が楽しくないでしょう。

ものづくりが好きな人は、目標達成に向けた試行錯誤が好きな点や、新しいものを作成するのに喜びを感じやすい点からシステムエンジニアに向いている傾向があります。

考えることが好きな人

考えることが好きな人も、システムエンジニアに向いています。考える力はあいまいな概念ですが、ここでは「ものごとを深く考える力」と定義します。

システムエンジニアの要件定義や設計工程では、さまざまなところで考える局面があります。システムエンジニアが考えなければならないことは、たとえば

- 「システムに採用するソフトウェアは何にするか」

- 「要求仕様から考えてどのプログラム言語を採用すればよいか」

などの技術的な面から、

- 「このシステムはどのくらいの期間でどんな人数なら開発できるか」

- 「どのメンバーにどの機能を任せればよいか」

などのマネジメント的な面まであります。

このように、システムエンジニアは日常的にいろいろと考えることが多いです。日ごろから考えることが好きな人であれば、さまざまな課題を解決して開発プロジェクトを成功に導けるのではないでしょうか。むしろ、自分で考えて成果につながれば、達成感から仕事が楽しく感じることにも繋がるでしょう。

一方考えることが苦手な人は、システムエンジニアの仕事全般に苦労する可能性があるでしょう。ストレスを感じながら仕事をすることになり、モチベーションも低下しやすいです。

日常的にものごとの理由や原因を考えたり、解決策を無意識に考察するのが好きな人は、システムエンジニアに向いています。

情報の整理/分類が得意な人

情報の整理分類が得意な人も、システムエンジニアに向いています。

たとえば、システム構築がスタートすると、まずクライアントとのヒアリングで顧客が必要としているシステムがどんなものであるのかを具体化していきます。要求から必要な機能を明確化して開発内容に関して顧客と合意することが必要です。要求をもとに機能を具体的に一覧化するのは、システムエンジニアの仕事です。

また、整理された機能のすべてを開発対象とするわけではありません。顧客の希望とする予算・開発期間内でシステム開発を実現するために、クライアントとすり合わせをしながら実際に開発する機能を確定させます。クライアントの事業や業務を理解して必要不可欠な部分はどの機能か優先順位を付け、すでにあるシステムとの機能分担を整理しながら機能設計を進めます。

このように、システムエンジニアは案件ごとに最適なシステムを実現するために、情報の整理分類が求められるのです。

日常的に情報を整理することができる人であれば、わかりやすく情報を整理したうえで、最適な解決方法を得ることができるでしょう。IT業界以外で働く人でも、クライアントの好みや過去の購入履歴から、新しく提案する商品を考えるケースもあるはずです。

逆に情報をうまく整理できない人の場合、苦手意識を抱えながら無理を続けることになります。システムエンジニアは要件定義以外の工程でも情報を整理して判断する機会が多いため、このような作業が好きな人には向いています。

なお、システムエンジニアへの就業に向けどの言語が自分にあうのか、どう学習を進めればいいのかなどがあいまいな人は「プログラミング学習プラン診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう言語や学習プランを診断してもらえます。

効率よくスキル習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

根気強さがある人

根気強さがある人や地道に作業をできる人は、システムエンジニアに向いています。

システムエンジニアはIT職種の1つであるため、自分でアイデアを形にできるクリエイティブな仕事だというイメージがある人もいるでしょう。しかし実際には、システムエンジニアはコツコツと地道な作業を繰り返すことも多いのです。

たとえば、出来上がったシステムがクライアントの要求を満たすかどうか確認するためにさまざまなテストが必要となります。テストを行うためには、すべてのケースを網羅するために必要なデータを考えて作成しなければならないことがあります。そのほかにも、

- システムのトラブルシューティング

- プロジェクトの長期化

- ユーザーサポート

- 新しい技術/ツールの学習

などの場面では根気強さが必要となります。

似たような作業を繰り返しても、地道に作業できる人はシステムエンジニアに向いています。小さな変化や達成感で作業ができる素質のある人は、活躍しやすい傾向があるでしょう。

逆に同じ作業の繰り返しに抵抗がある人や、地道にコツコツ作業を行うのが苦手な人はシステムエンジニアに向きません。仕事内容にストレスを感じるか、途中で集中力がなくなりミスを繰り返す可能性があります。

このように、ものごとに根気強く取り組める人や同じような作業を繰り返すのが好きな人は、システムエンジニアが向いています。

細かい作業が得意な人

細かい作業が得意な人は、細部への注意を怠らず、正確性と詳細性を持って作業を進める傾向があります。

システムエンジニアの要件定義や設計工程では、細かな仕様や設計の正確性が重要です。そのため、このような特性を持つ人々は、要件や設計の詳細化を適切に行い、システムの品質と効果を向上させる役割を果たすことができます。

ユーザーインターフェース(UI)やAPIの設計において細部にわたる注意を払う必要があります。例えば、UIの画面レイアウトやコンポーネントの配置、APIのエンドポイントやパラメータの設計など、細かな仕様への考慮が必要です。細かい作業が得意な人なら、使いやすさやシステム間の連携性を高めることができるでしょう。

細かい作業が好きな人であれば、慣れるまで苦労することがあっても試行錯誤しながら成長できるはずです。細部までこだわる設計工程も、ストレスが少なく仕事に取り組めるでしょう。

逆に細かいことに神経を使うのが苦手な人はシステムエンジニアには向いていません。仕事にストレスを感じるだけでなく、設計のミスにつながるリスクがあります。

直面した問題に怯まない人

直面した問題に怯まない人も、システムエンジニアに向いているといえます。

システムエンジニアは、新しい技術やツールの導入、既存システムのトラブルシューティングなど、技術的な課題に取り組むこともあります。新しい技術やシステムには予期せぬ問題が発生することがありますが、それに対して臆することなく問題解決に取り組む能力が求められるのです。

上記から、直面した問題に怯まず解決策を見つける能力を持つ人は、システムエンジニアとして適しています。困難な状況においても冷静さを保ち、問題を分析し解決策を見つけ出すことで、システムの安定性や効率性を確保する役割を果たすことが可能です。

一方問題が発生したり、課題ができたときにパニックを起こしたり、落ち込んだりする人は、問題を効率よく解消できません。最悪の場合、冷静な判断ができず解決が遅れてしまい、損失につながる可能性もあります。

優秀なシステムエンジニアも人間であるため、作成した設計にミスがあるケースも。しかし大事なのは、ミスを見つけたあとの対応です。さまざまな問題に、冷静に対応できる人はシステムエンジニアに向いています。

知らないことを学ぶのが好きな人

知らないことを学ぶのが好きな人も、システムエンジニアに向いています。

知らないことを学ぶのが好きな人は、好奇心や探求心がある人です。これらの素質は、システムエンジニアとして長期的に活躍する時に役立ちます。

システムエンジニアが所属するIT業界は技術の進歩や流行スピードが早く、活躍し続けるには常に新しい技術と知識の習得が必要です。また、システムエンジニアが構築するシステムは、多種多様な業種業界に渡ります。

たとえば、10年前には話題になることも少なかったAIやIoTなどの技術も、2023年現在は活用が進んでいます。システムエンジニアには常に新しい技術の習得が求められます。さらに、未経験であっても、構築するシステムが対象とする業種業界の知識が不可欠です。

新しいことを学ぶのが好きな人であれば、最新技術の学習もストレスなく行えます。知識やスキルが増えることに喜びを感じ、自分からスキルアップを目指す人もいるでしょう。

一方新しいことを学ぶのが苦手な人の場合、スキルアップに必要な学習でさえ苦になります。技術についていけないシステムエンジニアに明るい将来はありません。

長期的に考えると技術についていけないシステムエンジニアは、活躍できる開発現場が減るか他業界に転職を余儀なくされる可能性もあります。

新しい技術をストレスなく学習できる人は、キャリアアップやスキルアップもしやすいです。趣味や仕事など新しいことを勉強するのが好きな人は、システムエンジニアでも成功する可能性があります。

人と関わるのが好きな人

人にかかわることが好きな人も、システムエンジニアに向いています。

システムエンジニアは、クライアントとの打ち合わせやプロジェクトメンバーとの話し合いなど、開発に携わる人とかかわる機会が多いです。人間関係を円滑にするためには、必要に応じてコミュニケーションを取る必要があります。

人とかかわることが好きな人であれば、スムーズに人とコミュニケーションを取り、円満な関係を築けるでしょう。無理なく仕事をできるためモチベーションも高まり、自己成長にもつながります。

しかし、人とのかかわりが苦手な人は、開発メンバーやクライアントと円滑なコミュニケーションができない可能性があります。仕事と割り切り会話ができたとしても、ストレスを感じながら仕事を行うのは大変です。

開発業務をスムーズに進めることを考えると、人とかかわるのが好きな人のほうがシステムエンジニアに向いているといえるでしょう。

なお、システムエンジニアへの就職・転職を見据え、独学でスキル習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役エンジニアから指導を受けつつ、就業活動のサポートが受けられます。

「累計受講者数4万5,000名以上」「転職成功率99%」を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくシステムエンジニアへの就業が実現できますよ。

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

システムエンジニアに向いていない人の特徴3つ

向いている人に続き、ここからはシステムエンジニアに向いていない人の特徴を、3つにまとめて紹介します。

IT技術への関心が低い人

IT技術への関心が低い人は、システムエンジニアに向いていない可能性があります。

毎日のようにIT技術は進化を続けるため、興味がない場合はシステムエンジニアとして働くモチベーションを保つのが難しいです。

また「PCで作業するのがあまり好きではないな…」と感じている場合もシステムエンジニアとして働くのは難しいため、PC作業が好きかどうかは判断材料の1つとして考えておきましょう。

好奇心や自発性がない人

システムエンジニアは地道な作業やリサーチを徹底しないと続けられません。毎日のように新しい情報が入ってくる業界でもあるため、好奇心や自発性がないとモチベーションの維持や問題解決に至りません。

そのため、好奇心や自発性がない人はシステムエンジニアに向いていないでしょう。

地道な作業が苦手な人

システムエンジニアの仕事はプロジェクトにもよりますが、数ヶ月単位でシステム開発を行います。

毎日のようにコツコツと作業を積み重ねてプロジェクトを進行させていく必要があるため、地道な作業を積み重ねるのが苦手な人はシステムエンジニアに向いている可能性は低いです。

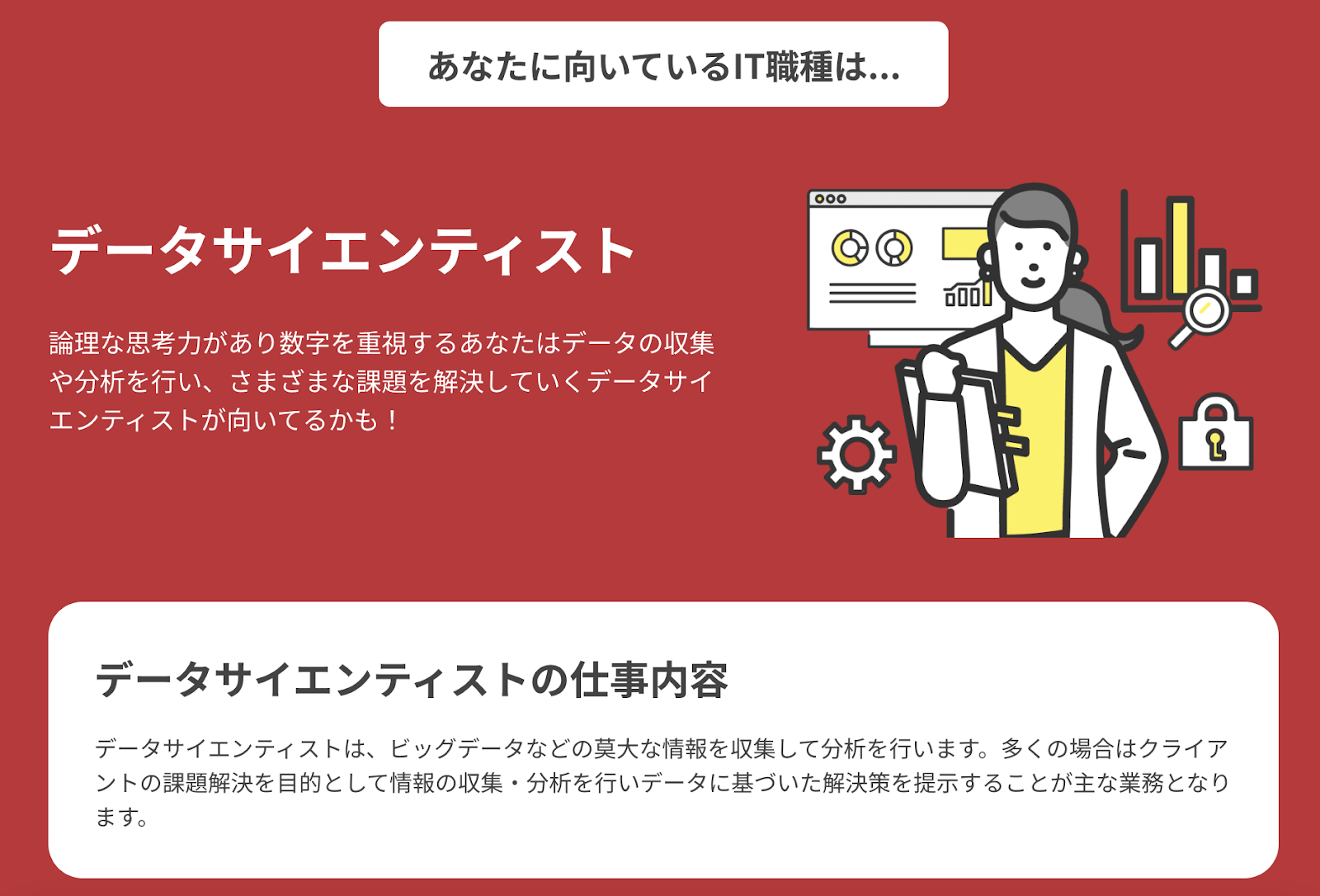

なお、システムエンジニアに関心はあるものの、本当に自分にあう職種なのか不安な人もいますよね。そんな人は「ITキャリア診断」をお試しください。

かかる時間はたったの1分。5つの質問に答えるだけで、自分にあうIT職種を診断してもらえます。

自身に適した職種が知りたい人は、手軽に試してみると良いですよ。

\ 5つの質問に答えるだけ /

異業種からシステムエンジニアに活かせる6つのスキル

なかには、異業種からシステムエンジニアへの就職・転職を目指す人もいますよね。今の仕事で身につけたスキルのなかには、システムエンジニアに活かせるものもあります。

ここでは、異業種からシステムエンジニアに活かせる6つのスキルを紹介します。

自走力

自走力は、システムエンジニアでも活かせるスキルです。

自走力とは、自分で考え主体的に行動する力を指します。自走力は業種問わず必要で、システムエンジニアも例外ではありません。

システムエンジニアは、問題解決とトラブルシューティングのスキルが求められます。自走力があれば、問題が発生した際に主導的に課題に取り組み、解決策を見つけ出すことができるでしょう。

またシステムエンジニアは、常に新しい技術・知識が求められます。自走力があれば、企業から学ぶスキルを指示されなくても、自主的にスキルアップを目指し行動できるはずです。今の自分もしくは将来の自分に必要なスキルを考え、先回りして学習できれば、他システムエンジニアに負けない強みを作れます。

異業種で働いている人のなかには、担当する業務内容や過去の経験を踏まえ、自分で考え試行錯誤している人も多いでしょう。成果を求められる環境で働いている人は、異業種出身でも自走力が身についている可能性があります。

自走力は問題解決やスキルアップなど、システムエンジニアに必要なスキルです。異業種で自走力を身につけていれば、システムエンジニアに転身しても活躍しやすいでしょう。

論理的思考力

論理的思考力も、システムエンジニアに活かせるスキルです。

論理的思考力とは「論理的な原則やルールに基づいて情報を分析し、問題を解決する能力」をいいます。論理的思考力は、システムエンジニアが問題を分析し、効果的な解決策を見つけるために必要な能力です。

システムエンジニアは、日常的にシステムに関する問題や障害に取り組みます。論理的思考力があれば、問題を論理的に分析し、原因と結果の関係性を把握することができます。それに基づいて、適切なトラブルシューティング手法を適用し、問題の解決に向けたアクションを起こすことができます。

調査・分析力

調査・分析力も、システムエンジニアに活かせるスキルです。調査・分析力とは、課題や業務を進めるために情報を収集し、分析して活かすスキルを指します。

システムエンジニアは、システムの設計やアーキテクチャを策定する際にも調査・分析力が必要です。エンジニアは要件を調査し、関連するデータや技術の分析を行いながら、システムの最適な設計を決定します。例えば、特定のシステムコンポーネントを評価する際には、調査・分析力を活用して各オプションの利点と欠点を比較し、最適な選択肢を選択することができます。

異業種で身につけた調査・分析力は、システムエンジニアでも無駄になりません。うまく活用できれば、臨機応変に対応できるシステムエンジニアとして活躍できるはずです。

問題解決能力

問題解決能力も、システムエンジニアに活かせるスキルです。問題解決能力は、問題の解決につながる解決策を見つけ出し実行する力をいいます。

システムエンジニアは、システムの障害やエラーに対して迅速に対処する必要があります。問題の原因を特定し、適切な解決策を見つけるために、トラブルシューティングやルートコーズ分析を行います。複雑なシステム障害の場合でも、包括的な問題解決アプローチを取りながら、必要な手順やプロトコルに従って対応します。こんな時には問題解決能力が発揮されます。

異業種でも日々の業務に問題点を見出し、自分なりに解決策を考える癖をつけていれば、問題解決力が身についている人も多いでしょう。問題解決力は業種問わず活かせるため、システムエンジニアでも武器になります。

コミュニケーションスキル

コミュニケーションスキルも、システムエンジニアに転身してから活かせます。コミュニケーションスキルとは、自分と相手が円滑に意見を交換する力のことです。

何をコミュニケーションスキルというかは人により異なるものの、一般的には

- 相手に自分の意見をわかりやすく伝える力

- 相手の意見をできるだけ正確に読み取る力

- 自分の感情を言語化して伝える力

などが該当します。システムエンジニアはシステム構築のプロジェクトで、クライアントや他のプロジェクトメンバーとの意見交換や打ち合わせをする機会があるため、コミュニケーションスキルが必要です。

システムエンジニアは、専門的な知識や技術に基づいた課題や解決策を他の関係者にわかりやすく説明する必要があります。技術的な用語や概念を非専門家に対しても分かりやすく伝える能力が求められます。的確な説明を通じて、他のメンバーや関係者との共通の理解を促し、プロジェクトの円滑な進行を支援します。

異業種で働いている人も、営業や社内での打ち合わせなど、第三者とコミュニケーションを取る機会が多い人はいるでしょう。仕事・プライベートで培ったコミュニケーションスキルは、システムエンジニアでも活かせます。

マネジメントスキル

マネジメントスキルも、システムエンジニアに活かせます。

たとえば、システムエンジニアはプロジェクトの計画・予算/スケジュール/リソースの管理など、プロジェクト全体のマネジメントに関与することがあります。タスクの割り当てや進捗の監視、リスク管理・コミュニケーションの調整などを通じて、プロジェクトを成功に導きます。マネジメントスキルは、プロジェクトで効果的なリーダーシップを発揮するのに役立つのです。

異業種で身につけたマネジメントスキルは、上記のとおりシステムエンジニアでも活かせるため、技術面をこれから学ぶ人でも強みになります。

システムエンジニアへの適性がわかる診断サイト7選

なかには、自分がシステムエンジニアに向いているかを判断できない人もいますよね。

そこで、ここからはシステムエンジニアへの適性を診断してもらえるおすすめの無料サイトを7つ紹介します。

エンジニアリング業界への適性診断

「エンジニアリング業界への適性診断」は、一般財団法人エンジニアリング協会が提供する適性診断です。全15問の質問に「はい」「いいえ」「わからない」の3択で回答すると、エンジニアとしての適性を診断できます。

診断結果とともに適切な回答や解説が表示されるため、自身の資質とエンジニアに求められる資質とのギャップがわかります。メールアドレスなどの登録も必要ないので、気軽にチャレンジしてみましょう。

公式サイトで詳細を見るエンジニア適職診断

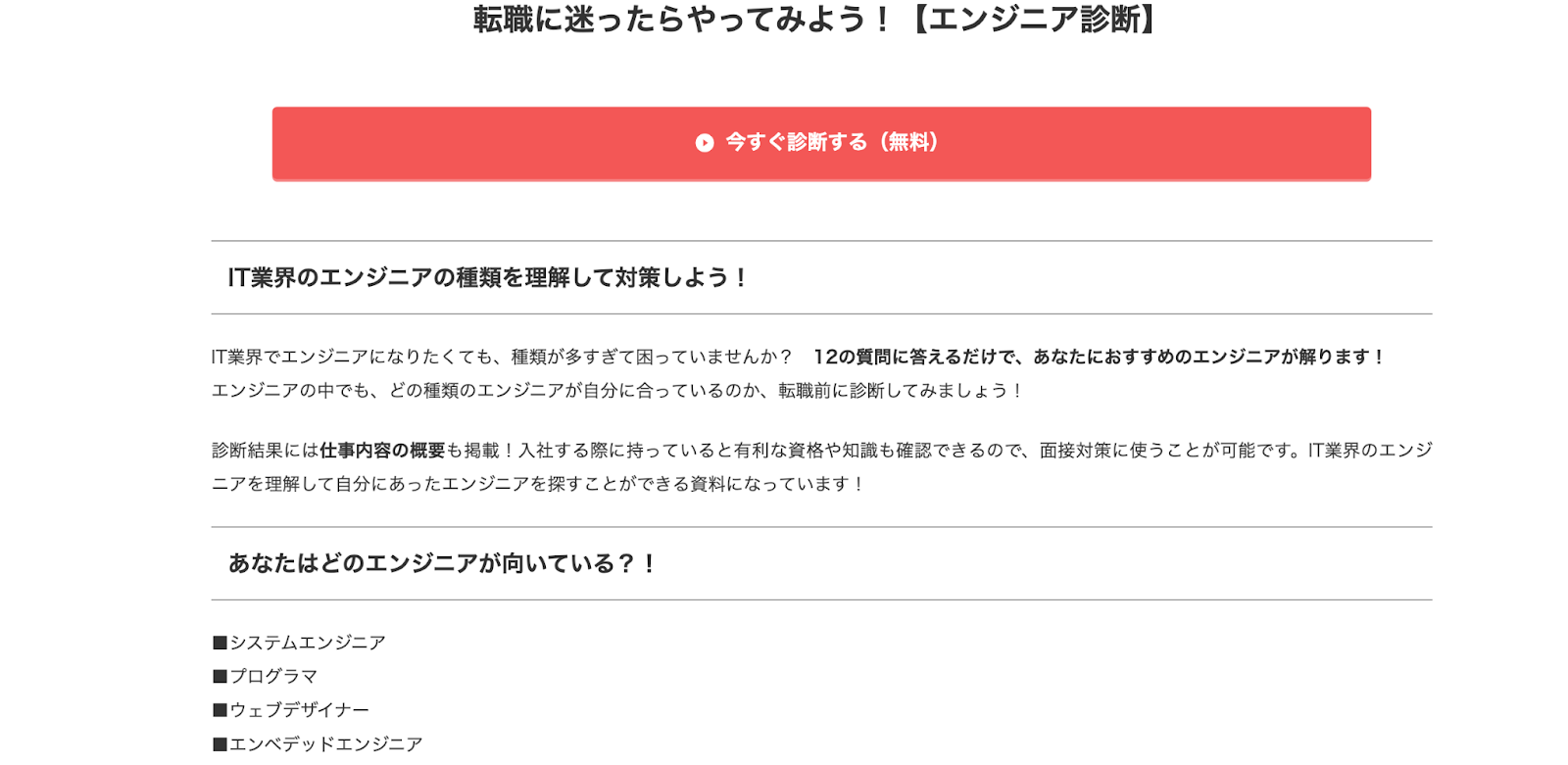

「エンジニア適職診断」は、プログラミング学習とエンジニアへの転職サポートを手がける、ネットビジョンアカデミーによる適性診断です。

2択の質問が12問出題されるため、直感的に答えを選択しましょう。システムエンジニアも含めた下記の職種から、どのITエンジニアに向いているかが診断できます。

- システムエンジニア

- プログラマー

- Webデザイナー

- エンベデッドエンジニア

- ネットワークエンジニア

- セキュリティエンジニア

- サーバーエンジニア

- データベースエンジニア

なおこの診断では、結果を閲覧するためにメールアドレスや電話番号など個人情報を入力する必要があります。抵抗がある人もいるかもしれませんが、ネットビジョンアカデミーはIT業界への就職支援サービスも実施する会社です。スキル習得後の転職活動にも役立てられるため、試してみてください。

公式サイトで詳細を見るマナビタイム「IT業界適性診断」

マナビタイムの「IT業界適職診断」は30の質問に答えると、30パターンの職業タイプ別に

あなたの適性スキルを知ることができます。

なお、「IT業界適職診断」では以下の3つを知ることができます。

- 基本性格

- あなたにぴったりな職種

- おすすめのスキル・資格

診断も5分で完了するため、面倒に感じることも無くスムーズに診断を受けられるので、ぜひ一度診断を受けてみてください。

公式サイトで詳細を見るGEEK JOB「適性診断」

GEEK JOBの「適性診断」は、株式会社Sun terrasが運営しているプログラミングスクールのため、システムエンジニアとしての適性があるか詳細に診断可能です。

また、診断後は自分に必要な能力とシステムエンジニアとしての適性を教えてくれるので、自分がどのようにシステムエンジニアに向いているのか、向いていない場合は何が足りないのか明確に知ることができます。

公式サイトで詳細を見るマナラボ「CABテスト」

CABテストは「Computer Aptitude Battery」の略で、日本語にすると「コンピューター職適性検査」です。SPI試験と同様、IT企業でプログラマーを採用するときのテストに使用されます。

出題内容は、複数の図形から法則性を見つけ出す問題や、虫食い算の結果を導き出すなど論理的思考力が問われる試験です。「マナラボ」では、CABテストを15問体験できます。会員登録不要で、画面上で答えを選択すれば点数がわかるため、ぜひ挑戦してください。

公式サイトで詳細を見るなお、CABの特徴をより詳しく知りたい人はさまざまな職種の適性検査に関する情報を発信するメディア「ミキワメラボ」の下記記事を参考にしてください。

→ 適性検査のCABとは?実施目的や検査内容、実施方法を採用担当者の方向けに解説 | ミキワメ

侍エンジニア「ITキャリア診断」

IT職種には、

- プログラマー

- Webデザイナー

- Webエンジニア

- AIエンジニア

- クラウドエンジニア

- ネットワークエンジニア

など、開発をメインに行う職種も多いです。これらの職種は開発がメイン業務であるため、マネジメントスキルよりプログラミングなど技術力が問われます。システムエンジニアが向かない人でも、開発職であれば無理なく働ける可能性もあるのです。

しかし他IT職種を検討するにあたり、どれを選べばいいかわからない人もいるでしょう。そんな人は弊社の「ITキャリア診断」をお試しください。

かかる時間はたった1分ほど。5つの質問に答えるだけで、上画像のような自分にあう職種を診断してもらえます。自分にあう職種があいまいな人は、ぜひ一度お試しください。

\ 5つの質問に答えるだけ /

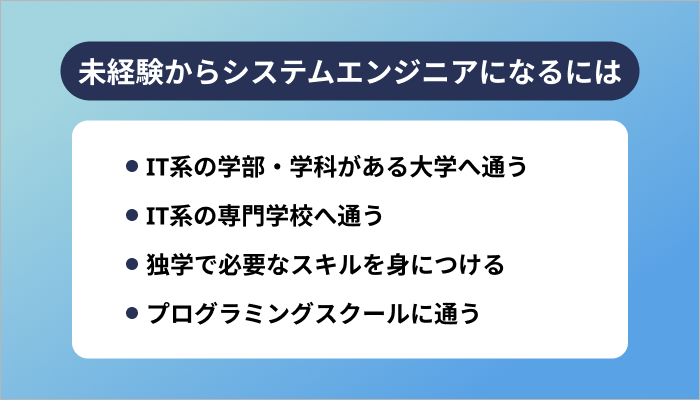

未経験からシステムエンジニアになるには

システムエンジニアへの適性は判断できたものの、どう目指せばいいかわからない人もいますよね。

そこで、ここからは未経験からシステムエンジニアになる方法を4つにまとめて紹介します。

なお、次の記事ではシステムエンジニアになるにはどうすればいいのか、その方法を詳しく解説しているので良ければ参考にしてください。

IT系の学部・学科がある大学へ通う

IT系のスキルを学べる学部・学科のある大学に通うことで、システムエンジニアを目指す方法があります。下記のとおり、情報系の大学や学部・学科であれば、プログラミングを学びシステムエンジニアへの新卒就職を目指せます。

4年生大学で情報技術を学ぶことでシステムエンジニアを目指せます。各大学に特色があり、AIやIoTなど最新技術を中心に学べる学部学科もあります。

さらに大学では、新卒就活に向けた支援も実施されているため、はじめての就活で不安のある学生でも無理なく取り組めます。プログラミングをじっくり学習し、キャンパスライフも楽しんだうえでシステムエンジニアを目指したい人におすすめの選択肢です。

IT系の専門学校へ通う

IT系の専門学校に通い、システムエンジニアを目指すことも可能です。IT系の大学と同様に、下記のような専門学校でもプログラミングスキルや情報技術を学べます。

IT系の専門学校は2・3年制が多く、大学よりも短期間で専門知識を身につけられます。大学より在籍期間が短い分、プログラミングや情報処理系のカリキュラムに特化しており、効率的にスキルを習得可能です。専門学校の場合は通学期間が短いこともあり、高校卒業後の学生以外にも社会人で受講する人もいます。

専門学校は、長期間(通常は数年間)のカリキュラムで広範な知識とスキルを提供する教育機関です。プログラミングに限らず、コンピュータサイエンスや情報技術に関連する幅広い科目を学びます。

専門学校では、基礎的なプログラミングスキルの習得に加え

- 理論的な知識やソフトウェア開発のプロセス

- データベース管理

- ネットワーク設計

など、幅広い領域をカバーする場合があります。また、学位や認定資格を取得することができるため、就職やキャリアアップにおいても有利です。

このように、大学よりは短期間で幅広いITスキルを学びたい人は、専門学校が向いています。

独学で必要なスキルを身につける

システムエンジニアに必要なスキルは、独学でも習得可能です。

システムエンジニアに必要なスキルは、プログラミングスキルとIT関連の知識ですが、参考書やWebサービスを活用すれば独学でもスキルを習得できます。

最近では市販の参考書以外にも、

無料から学習をスタートできる学習サービスも多いです。またインターネット上には、プログラミング学習ノウハウやコツを発信している媒体も多く、独学に取り組む環境は整備されています。

ただし独学の難易度は、今回紹介する方法のなかで最も高いです。独学の場合、使用する教材を自分で選択しなければならず、自分に合わなければ挫折につながります。さらに、わからない点も自分で解決する必要があり、問題を解決できなければ学習を続けられません。

独学は費用をおさえられる点や、マイペースに学習できる点がメリットです。しかし、自分で考えて学習できない人や疑問を質問できる環境がない人は、各種学校やスクールを利用した方が良いでしょう。

なお、システムエンジニアへの就職・転職を見据え、独学でスキル習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役エンジニアから指導を受けつつ、就業活動のサポートが受けられます。

「累計受講者数4万5,000名以上」「転職成功率99%」を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくシステムエンジニアへの就業が実現できますよ。

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

プログラミングスクールに通う

指導を受けながらスキルを学びたいものの、大学や専門学校に通う時間がない人はプログラミングスクールを検討してください。

スクールは大学や専門学校と異なり、1年未満でプログラミングスキルを学習できます。オンライン・通学から自分が利用しやすい受講方式のスクールを選択できるため、仕事や学業の空き時間に受講可能です。

ただしスクールでは自習が必要であるため、計画的に学習する力が求められます。スクールで効率的にスキルを習得するには、下記のように定期的なレッスンやレッスン外の質問サポートなどを受けられるスクールを選択してください。

スクールにより支援内容やカリキュラムは異なりますが、システムエンジニアに特化しているスクールもあります。また侍エンジニアのように、受講者の希望に合わせてオーダーメイドでカリキュラムを作成できるところもあるのです。

専門家に学習をサポートしてほしいが、大学や専門学校に通う時間がない人は、スクールの利用を検討すると良いでしょう。

挫折なくシステムエンジニアを目指すなら

システムエンジニアに向いていたとはいえ、必要なプログラミングスキルの習得には相応の時間がかかります。また、なかには

独学でプログラミングを習得できるかな…

途中で挫折したらどうしよう…

と不安な人もいますよね。

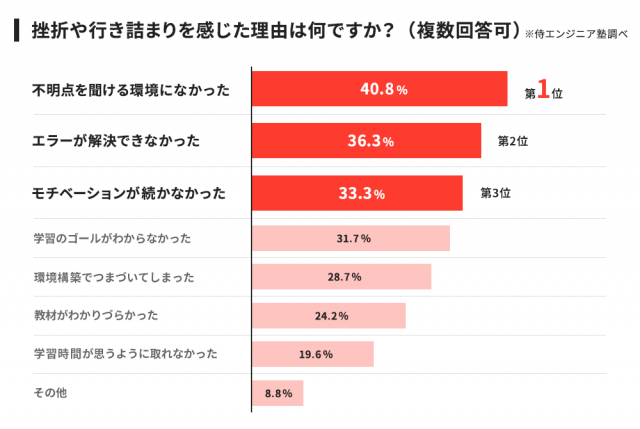

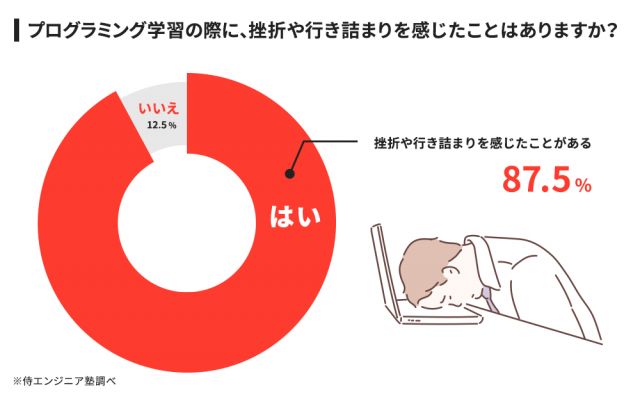

実のところ、プログラミング学習で挫折する独学者は多くいます。事実、弊社の調査では

- 不明点を聞ける環境になかった

- エラーが解決できなかった

- モチベーションが続かなかった

などの理由から、87.5%が「プログラミング学習で挫折や行き詰まりを感じた」と回答しています。

調査概要:プログラミング学習の挫折に関するアンケート

調査対象:10代〜80代の男女298名

調査期間:2019年8月13日~8月20日

調査方法:インターネット調査

掲載元:PR TIMES

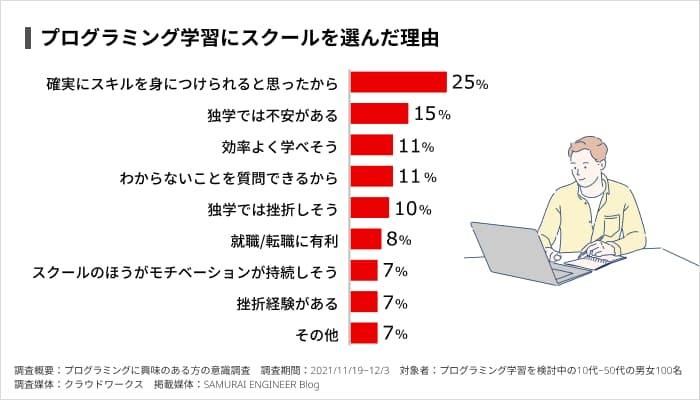

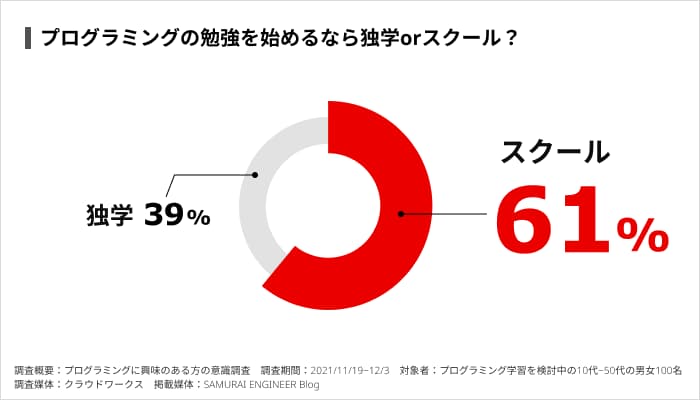

また、こうした背景もあってか、弊社がプログラミングに興味がある人100名へ実施した別の調査では

- 確実にスキルを身につけられると思ったから

- 独学では不安がある

- 効率よく学べそう

などの理由から、61%が「プログラミングの勉強を始めるならスクールを選ぶ」と回答しています。

調査概要:プログラミングに興味がある方の意識調査

調査期間:2021/11/19~2021/12/3

対象者:プログラミング学習を検討している10代~50代の男女100名

調査媒体:クラウドワークス

掲載元:PR TIMES

加えて、プログラミングスクールの卒業生に「独学ではなくスクールを活用した理由」を聞いたところ「できるだけ短い期間でITエンジニアへの転職や副業に必要なスキルを身につけたかった」という回答も多く寄せられました(※1)。

※1:スクール卒業生に実施したインタビュー詳細の動画

上記から、1人でプログラミングスキルを習得できるか不安な人や短期間でスキルを習得したい人ほど確実性を求め、現役エンジニアといったプロの講師に質問できるプログラミングスクールを利用する傾向にあるのがわかります。

いざ独学でプログラミングを学び始めても、勉強の最中に挫折しまっては学習にかけた時間を悔やむだけでなく「プログラミングスキルを身につけるのって思っていたよりも難しいんだな…」とスキルの習得自体を諦めかねません。

仮にわからないことを飛ばしながら勉強を進めたとしても、システムエンジニアへの就職や転職を実現できる実践的なスキルが身につかなければ、結局後悔することになります。

そこで、おすすめしたいのが「SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)」です。

| 分割料金 | 一括料金 | 受講期間 |

|---|---|---|

| 4,098円~ | 16万5,000円~ | 1ヶ月~ |

- 転職・副業・独立などの目的に特化したコースあり

- 累計指導実績4万5,000名以上

- 給付金活用で受講料が最大80%OFF

侍エンジニアをおすすめする最大の理由は「挫折しづらい学習環境」にあります。

先ほど述べたとおり、独学者の多くは自力で不明点やエラーを解決できないためにプログラミング学習を挫折しています。そのため、未経験者が現役エンジニアのようなプロに質問や相談できない状況で、プログラミングスキルを習得するのは非常に難易度が高いといえます。

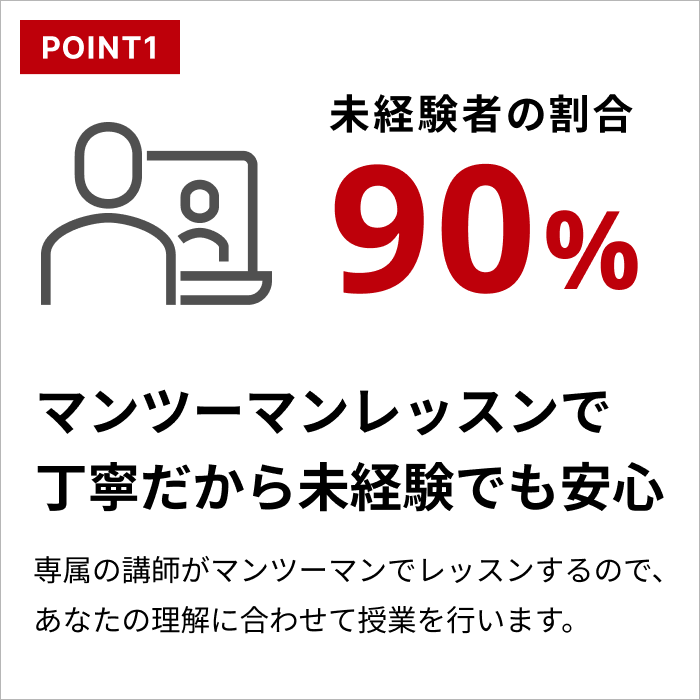

しかし、侍エンジニアでは

- 現役エンジニア講師によるマンツーマンレッスン

- 現役エンジニアに質問できるオンラインでのQ&Aサービス

- 不安や悩み・勉強の進み具合を相談できる学習コーチ

といったサポート体制を整えているため、学習中に出てきたわからないことや不明点をいつでも相談可能です。「受講生の学習完了率98%」「転職成功率99%」という実績からも、侍エンジニアなら挫折しづらい環境でプログラミング学習を進められるといえます。

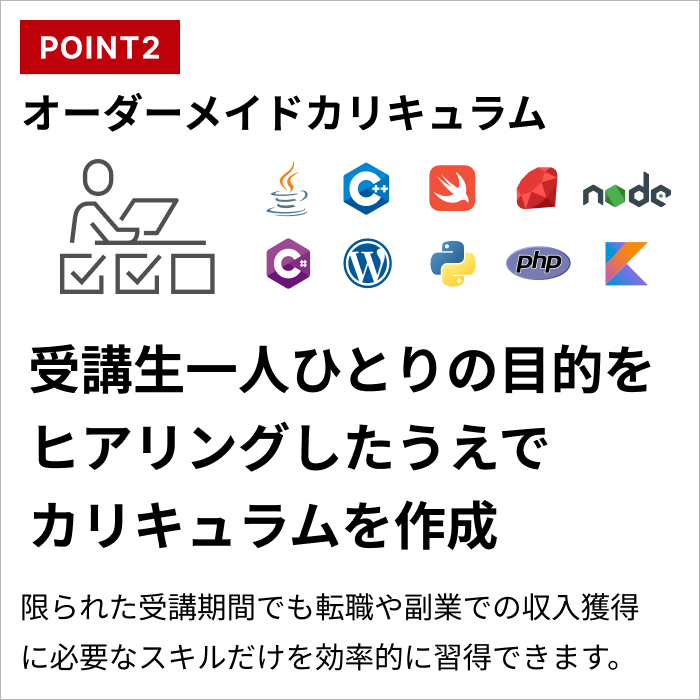

また、侍エンジニアではカウンセリングにて受講生一人ひとりの目的をヒアリングしたうえでカリキュラムを作成するため、限られた受講期間でもシステムエンジニアへの就職や転職に必要なスキルだけを効率的に習得可能です。

最短距離で目的を実現できるようカリキュラムが組まれているため、勉強する順番や内容を誤り非効率に時間や手間を費やす心配もありません。

なお、侍エンジニアでは最大80%OFFで受講可能な「給付金コース」を提供中。金銭面での支援を受けつつ、理想のキャリア実現に向けたスキルの習得から、転職活動・就業後のフォローアップ(※1)までを一貫してサポートしてもらえます。

※1:転職後の1年間、転職先での継続的な就業や転職に伴う賃金上昇などのフォローアップ

学習と金銭面をどちらもサポートしてくれる侍エンジニアなら、未経験からでも安心してシステムエンジニアへの転職や副業での収入獲得などの目的が実現できますよ。

公式サイトで詳細を見るシステムエンジニアに関するFAQ

最後に、システムエンジニアに関するよくある質問へまとめて回答します。

システムエンジニアにプログラミングスキルは必要?

プログラミングスキルがなくても、システムエンジニアになること自体は可能です。

ただし、システムエンジニアは。プログラマーからキャリアアップするケースも多く、また、システム開発にはプログラミングは不可欠ですので、多くのシステムエンジニアはプログラミングのスキルもあわせもっています。。

簡単な開発であればプログラミングスキルがなくても良いですが、プロフェッショナルを目指すのであればプログラミングは学ぶべきでしょう。

なお、次の記事ではシステムエンジニアがプログラミングを学ぶべき理由を解説していますので、合わせてご覧ください。

「女性はシステムエンジニアに向いていない」って本当?

システムエンジニアに向いている人であれば、性別は関係ありません。女性が向いていないといわれる理由はさまざまですが、おもに

- 残業や長時間労働が多い

- 家庭との両立が難しい

- 男性中心の雰囲気がある

- 産休・育休が取りにくい雰囲気がある

などの理由が考えられます。少し前までは産休や育休など、家庭との両立が難しいIT企業も多くありました。しかし最近では、働き方改革の影響もあり、ライフスタイルの変化や育児に配慮した経営を行う企業も増えています。

一部の企業は古い体質が残るものの、女性でも活躍しやすい環境の企業を選択できれば、システムエンジニアとして十分活躍できるでしょう。

実際、年々女性のIT人材は増加しています。JISAが発表する「情報サービス産業 基本統計調査」では、少しずつではあるものの、女性の割合が増えています。

参考:JISA「情報サービス産業 基本統計調査」

男性約80%、女性約20%の割合は変わりませんが、少しずつ女性が増えています。現状ではまだIT職種自体が男性メインのイメージもありますが、今後は女性のIT人材も増える可能性があるでしょう。

上記データはIT職種全体のデータであるため、システムエンジニアがどのくらい女性がいるかはわかりません。しかし、女性でも働く環境が整備されており、女性のライフスタイルに理解のある企業に就職できればシステムエンジニアとして活躍できます。

性別ではじめから諦めるのではなく、自分が働きやすい環境を探すのも大事です。なお、次の記事では、女性がシステムエンジニアとして働くメリット・デメリットを解説しています。

システムエンジニアは「きつい」って聞くけど実際どうなの?

システムエンジニアの仕事には、きつい部分とやりがい双方の側面があります。下記のような理由から、世間ではシステムエンジニアは「きついからやめとけ」といった声があるのは事実です。

- 残業や休日出勤がある

- 納期のプレッシャーがきつい

- 仕事量と給料が見合わない

- 常に新しい技術を学ばないといけない

- 開発メンバーとの人間関係がストレスになる

- クライアントの要望により急な仕様変更が入る

上記の内容は、システムエンジニアに限らず異業種にも当てはまるため、システムエンジニアが特別きついとはいえません。たとえば、残業や納期のプレッシャーなども、企業によりどの業界でもあるでしょう。

また新しい技術を学び続ける点に関しても、今の時代は異業種でも成長が求められます。このように、必ずしもシステムエンジニアが特別きついとはいえません。

さらにシステムエンジニアは、システムを完成させたときの達成感を得られます。加えて、スキルアップを繰り返せば、給料アップも目指せる職種です。

システムエンジニアのデメリットばかりに目を向ければきついといわれますが、メリットも考慮すれば十分選択肢に入る職種といえます。なお、次の記事では「システムエンジニアはきついのか」について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

今回は、システムエンジニアに向いている人・向いていない人の特徴を紹介しました。システムエンジニアはシステム開発の設計・企画を担当する職種で、システム開発を円滑に行うには欠かせない職種です。

システムが完成したときに達成感を感じられる職種でもあるため、今回紹介した方法を参考にぜひ、システムエンジニアを目指してください。

本記事の解説内容に関する補足事項

本記事はプログラミングやWebデザインなど、100種類以上の教材を制作・提供する「侍テラコヤ」、4万5,000名以上の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIが制作しています。

また、当メディア「侍エンジニアブログ」を運営する株式会社SAMURAIは「DX認定取得事業者」に、提供コースは「教育訓練給付制度の指定講座」に選定されており、プログラミングを中心としたITに関する正確な情報提供に努めております。

参考:SAMURAIが「DX認定取得事業者」に選定されました

記事制作の詳しい流れは「SAMURAI ENGINEER Blogのコンテンツ制作フロー」をご確認ください。

この記事の監修者

フルスタックエンジニア

音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。