この記事では、未経験からの作り方も交え、Webデザイナー向けポートフォリオの参考例を解説します。

「Webデザイナーにとってポートフォリオは重要だ」といわれても、どんなものを作ればいいのかイメージが湧かない人は多いですよね。また実務経験がない場合、ポートフォリオに何を書けばいいのかわからない人もいるはず。

そこで、本記事では参考になるWebデザイナーポートフォリオの例を、サイトに欠かせない要素も交えて紹介します。未経験からポートフォリオを作る方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

- 質の高いサイトを参考にするとポートフォリオが作成しやすい

- スキル&人柄をアピールするなら「UNDERLINE」を参考にしよう

- シンプルなサイトを作るなら「MIKE INGHAM」を参考にしよう

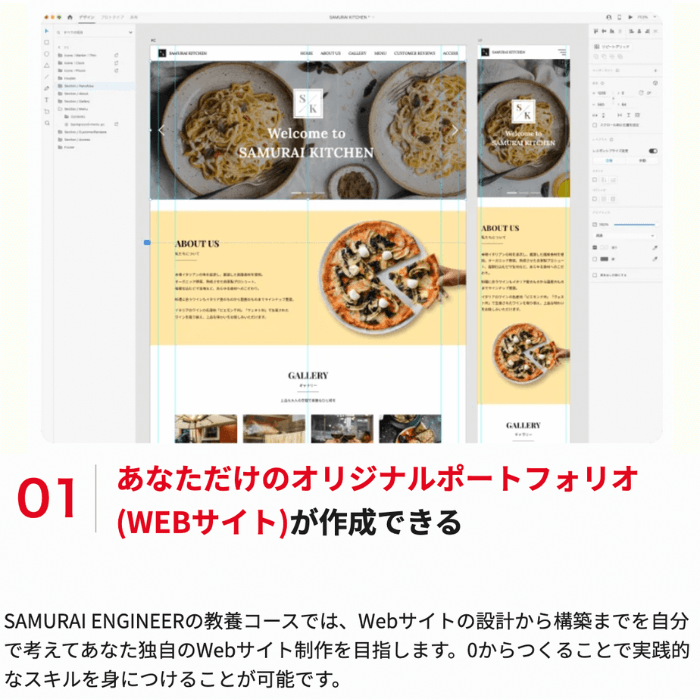

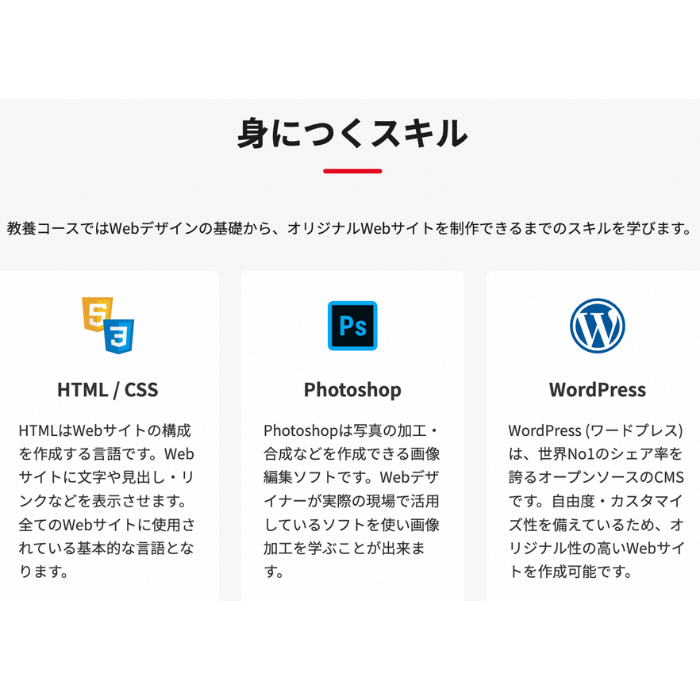

なお、Webデザインを習得して転職や副業・フリーランスを目指したい方は、ぜひ「侍エンジニア」をご活用ください。

侍エンジニアでは、Webデザイナーへの転職を目指すコースや、副業・フリーランスに必要な案件獲得スキル習得まで多種多様なコースを用意しています。

また、受講料が最大80%OFFになる給付金を活用いただくことで、お得に効率よく最短距離でWebデザインを学べるため、Webデザイン習得から転職や副業を目指したい方はぜひご相談ください。

オンライン無料カウンセリングであなたにあった学習プランのご提案や給付金の利用条件など、詳しくお話させていただきます。

なぜWebデザイナーにポートフォリオは重要なのか

技術力をアピールしやすい点で、Webデザイナーにポートフォリオは重要だといえます。

Webデザインとひとことでいっても、具体的にどのようなスキルを保有しているかは人により異なります。言葉や文章だけでスキルをアピールするのは難しいため、目で見える形で提示できるポートフォリオが必要です。

たとえば、Webデザイナーへ就職・転職する場合、企業へスキルをアピールしなければいけません。また副業やフリーランスとして案件を受注するときも、できることをわかりやすく伝える必要があります。

その点、ポートフォリオがあれば保有スキルをわかりやすく提示できます。アピール時に工夫したポイントや意図などを伝えられれば、他デザイナーとの差別化も可能です。Webデザイナーを目指すのであれば、ポートフォリオを作成しましょう。

なおWebデザイナーへの就業を見据えたポートフォリオ作成に向け、独学でどうWebデザインスキルを身につければいいのかイメージが湧かない人は、下の「Webデザインの学習手順」を参考にしてください。

Webデザイナーのポートフォリオに欠かせない5つの要素

ここからは、Webデザイナーのポートフォリオに欠かせない要素を、5つにまとめて紹介します。

なお、今回は侍エンジニア卒業生・佐藤さんのポートフォリオサイト(下記)を例に解説します。それぞれの項目でどんなことを書けばいいのかを確認していきましょう。

プロフィール情報

まずは、自分の簡単なプロフィールを載せましょう。いつから学習を開始したのか、どのような言語を学習したのか、どのような作品を作ってきたのかなど、自分の経歴を簡潔にまとめます。

プロフィールを載せる理由は、デザイナーがどのような人なのかやスキル、専門性などをわかりやすくするためです。背景や経験、技術スキルを記載することで、デザイナーの人となりや専門性を理解しやすくなります。

佐藤さんのプロフィールをみると、Web制作の内容や現在取り組んでいる学習言語を記載しています。どのような案件を任せられるのかわかりやすいので、かならず記載してください。

さらに実際に受注した案件などがあれば、どのくらいの規模・金額で、どのようなことを担当したのかを具体的に記述しましょう。

また資格や学歴、顔写真などもきちんと載せましょう。顔写真を載せることで、信用性をアップできますし、採用側の記憶に残りやすくなります。

習得スキル

デザインに関する具体的なスキルセットを示すことで、どのような技術が得意であるかをクライアントに伝えられます。

具体的な方法としては、自分のデザインスキルやプログラミングスキルを載せましょう。

プロフィールの中で言及しても良いですが、写真のように一目でわかるように工夫するとより効果的です。

このように図になっていると、自分の強みとなるスキルを強調することもできますし、各スキルのレベル感もクライアントや採用側に伝えられるので、実際に仕事を始めた後でのミスマッチなども防ぐことができます。

これまで手掛けた制作作品

これまでに手掛けた制作物を掲載して、実績とスキルをアピールしましょう。

ポートフォリオに過去の成果物や実績を掲載することで、保有スキルを目で見える形で証明できます。言葉で伝えるより説得力が増すため、企業やクライアントへのアピールにつながります。

バナーや加工した画像、作成したWebサイトのURLなど実績やスキルがわかるものを積極的に掲載すると良いでしょう。

ただし、企業などから発注された成果物に関しては、必ず、発注元に掲載の許可を受けるようにしましょう。

なお「ポートフォリオに何を載せればいいのかはわかったけど、自力で作れるかな」と不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役Webデザイナーと学習コーチの2名体制で学習サポート。学習と並行してポートフォリオ制作や転職活動の支援も受けられます。

転職保証制度(※)を活用できる侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくWebデザイナーへの転職が実現できますよ。

※転職活動で内定が獲得できない場合に受講料を全額返金する制度

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

制作物への思い・工夫点

各プロジェクトにおける特別なアプローチや、解決した課題の工夫点を記載しましょう。デザイナーの問題解決能力や、作成者の創造性をクライアントに伝えることができます。

こちらのポートフォリオサイトでは載せていませんが、制作物に関するコメントや工夫点を簡単に載せるのも効果的です。

こちらは後に紹介する、Webクリエイターの徳田優一さんのポートフォリオサイトから引用しました。制作のどの工程に関わったかがわかるため、記載しておくと、仕事を依頼するときの参考になりやすいです。

- 制作においてどのような貢献をしたのか

- 何を意識(注意)して作品を作ったのか

- サイトの「売り」となるものは何か

- 制作の過程で学んだこと

上記のようなことをポートフォリオに記載しておくことで、自分の世界観やクライアントの要望を汲み取るセンス、成長過程などを相手に伝えられます。

連絡先

ポートフォリオの最後には、連絡先を記載しておきましょう。興味を持ったクライアントや雇用主が、直接デザイナーに連絡を取れるようにするためです。

他にも運用しているSNSがあれば、記載しておくのをおすすめします。SNSでの権威性が高いほど、信頼に繋がりやすいでしょう。

会ったことがなくてもデザイナーに仕事を任せやすいよう、連絡先を記載するときも工夫をしてみてください。

参考にしたいWebデザイナーポートフォリオ例9選

ポートフォリオに載せるべき内容が一通り理解できたところで、ここからはお手本となる参考にしたいWebデザイナーポートフォリオの例を、厳選して9つ紹介します。

なお、ポートフォリオサイトはあなたの創造性を表現する場ですので、必ずこうでなければならない、という決まりはありません。

できるだけ多くの良質なポートフォリオサイトに触れる中で、あなたにぴったりのポートフォリオサイトのアイディアを膨らませてみてください。

UNDERLINE

UNDERLINEは、シンプルかつ直感的なデザインで、見やすさを重視したポートフォリオです。

シンプルだからこそユーザビリティが高く、ほしい情報のアクセスが簡単です。コンテンツが明確に整理されており、たとえば実績は「work」連絡先は「contact」などとわかりやすくなっています。

シンプルでありながら洗練されたデザインで、訪問者のほしい情報を見つけやすいように設計されている点で参考にするとよいでしょう。

KATOSHUN.com

KATOSHUN.comのポートフォリオは、革新的な動的ビジュアルが特徴的です。3分割された画面にはそれぞれ異なる動き方を設定しているため、ユーザーの興味を引きつける要素が豊富に盛り込まれているといえます。

デザインの革新性を押し出しながらも、ナビゲーションのわかりやすさを保っている点を参考にするのがおすすめです。

HASEGAWAHIROSHI.JP

HASEGAWAHIROSHI.JPは、日本の伝統美を感じさせる独特のスタイルが特徴です。西洋と東洋のデザイン要素が融合しており、国際的なインスピレーションを受けたデザインであるといえるでしょう。

実績を掲載しているページでは、ジャンルごとに分けられています。「ALL」「 WORDPRESS」「SHOP」「 CORPORATE」で、カーソルを当てると該当の実績が強調されるというデザインです。

依頼したいWebサイトの前例を調べられるため、クライアント目線でのデザインに悩んでいる人は参考にしてください。

フクシマナオキ

フクシマナオキのポートフォリオでは、すべてを1ページにまとめています。実績紹介を写真のみで構成することで、デザイン性の高いポートフォリオのまま、ぱっと視覚を奪うことが可能です。

またコンセプトを文章で明確化することで、仕事を依頼しやすい環境を整えているのも特徴です。実績確認からコンセプトまでを1枚のページにして、ポートフォリオ内でCONTACTまでの誘導を可能としているので参考にしてみてください。

jojo design

jojo designは色彩豊かで、アート性の高いデザインが特徴です。クリエイティブな表現が随所に見られ、Webデザイナーのセンスを感じさせます。

たとえばリンクの上にカーソルを当てると、ポインターのデザインが大きくなります。デザイン性を重視したことで、ぱっと見ではテキストリンクとわからなくても巧みに誘導できているでしょう。

アートとデザインの境界を曖昧にし、訪問者に強烈な印象を残すようなポートフォリオを作成するなら参考にしてみてください。

なお、IT企業への転職や副業での収入獲得を見据え、独学でWebデザインスキルを習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役Webデザイナーと学習コーチの2名体制で学習をサポートしてもらえます。

「受講生の学習完了率98%」「累計受講者数4万5,000名以上」という実績からも、侍エンジニアなら未経験からでも挫折なく転職や副業収入の獲得が実現できますよ。

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

Mana’s Portfolio Website

Mana’s Portfolio Websiteはミニマリズムを極めたデザインで、洗練された美学を感じさせるポートフォリオです。余計な要素を削ぎ落としたデザインのため、コンテンツを探し出すことも直感的な操作でできます。

ミニマリズムなポートフォリオだと、作品自体がより一層際立ちます。わかりやすく届けるべき情報は簡単な操作性で叶え、デザイン性の高さでおしゃれさも忘れていません。

どちらかではなく、どちらも兼ね備えたWebサイトを制作するときには参考にしてみてください。

S5 Studios

S5 Studiosは、スムーズかつデザイン性の高いページ遷移が特徴です。「Work」の実績ページでは、プロジェクトごとに詳細なデザイン実績が紹介されている点も見逃せません。

クライアントの立場にたった実績紹介や、ポートフォリオ自体の洗練されたデザイン性は仕事受注の1歩に大きく貢献します。このポートフォリオ1つで、デザイナーの問題解決能力やプロジェクト管理能力を示せるでしょう。。

YUTO TAKAHASHI

YUTO TAKAHASHIは、グラフィックデザインとWebデザインのスキルが見事に組み合わさったポートフォリオです。

特にグラフィックデザインの要素が強く反映されたポートフォリオで、ページごとに独自の色彩と形が用いられています。長押しでページを表示できたり、長めのスクロールで次の作品ページへ移動できたりと遊び心万歳のポートフォリオです。

このような視覚的アプローチは、デザイナーの創造力とデザインへ理想を落とし込む力を表すのにおすすめです。ぜひ取り入れてみてください。

なお、副業での収入獲得を目指しているものの、どんな仕事が自分に合うかわからない人は「副業診断」をお試しください。

かかる時間はたった1分ほど。5つの質問に答えるだけで、自分にあう副業を診断してもらえます。

自身が取り組みやすい副業で収入を獲得したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 5つの質問に答えるだけ /

OBANA DAISUKE

OBANA DAISUKEは写真を使い、物語性に重点を置いたポートフォリオです。あえて文章を少なくすることで作品に深みを与えたり、どのような背景があったかを想像させます。

訪問者に想像させるポートフォリオは、Webデザインのファン化につながるだけでなく、サイトへの滞在時間も高めます。ユーザーのエンゲージメントを高めたい人は参考にしてみてください。

Webデザイナー向けポートフォリオを作成する3つのコツ

ここからは、Webデザイナー向けのポートフォリオを作成するコツを、3つにまとめて解説します。

テンプレートを丸写ししない

ポートフォリオを作成するときは、テンプレートを丸写ししないようにしましょう。

本記事で紹介した参考サイトやWordPressなどCMSのテンプレートを参考にすれば、自分が納得できるポートフォリオを作成しやすいです。しかし、デザインやWebサイトの機能面などすべてを真似するのは良くありません。

ポートフォリオにも個性が表現されているため、制作者の作品と捉えられます。大まかな表現方法や掲載物を参考にするのは問題ありませんが、すべて真似すれば著作権の問題も発生します。制作者やポートフォリオを見た人が丸写ししたことに気づけば、トラブルに発展するリスクも。

また真似しただけのポートフォリオでは、自分の成果やWebデザインスキルを最大限アピールできない可能性が高いです。トラブルを避けつつ自分のスキルをアピールするためには、テンプレートを参考にしつつオリジナリティを加えましょう。

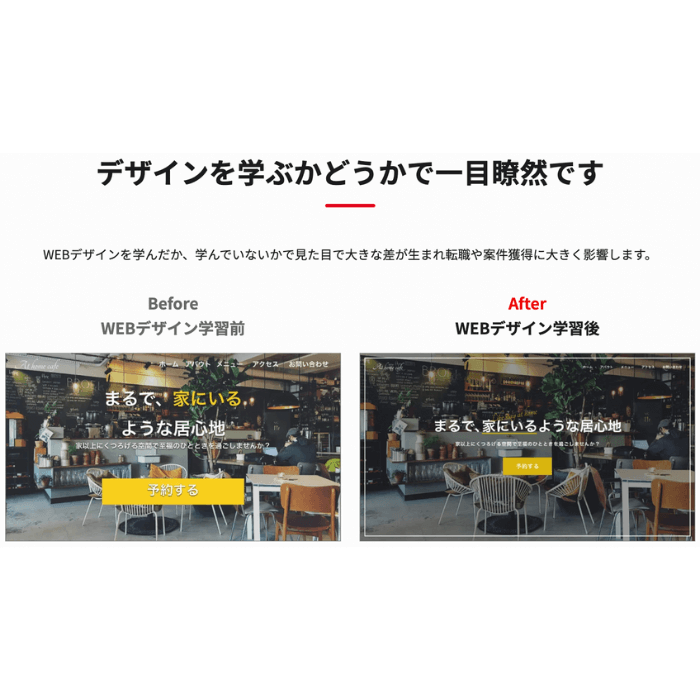

他人のポートフォリオと差をつける

ポートフォリオを作成するときは、他人と差別化することを意識しましょう。

前述したとおり、テンプレートを意識しすぎると他者と似たようなポートフォリオになりがちです。企業やクライアントに評価されるには、個性や独自性のある要素を追加する必要があります。

たとえば、バナーを作成する場合でも色合いやテキストのフォントなど、想定ユーザーを意識して作成すれば独自性が出せます。また使用する画像を自分で撮影するなど工夫すれば、他人との差別化が可能です。

はじめてポートフォリオを作成する人は独自性を出すのは大変かもしれませんが、できる範囲で工夫することが大事です。

第三者に出来栄えを確認してもらう

ポートフォリオを作成したら、第三者に出来栄えを確認してもらいましょう。

ポートフォリオを第三者に確認してもらうことで、客観的な評価を得られます。相手がWebデザイナーであれば、専門的な視点から足りない部分や良い点を指摘してもらえます。またWebデザイナーでない場合は、ユーザー目線での見やすさやわかりやすさを教えてもらえるでしょう。

客観的な意見を参考にポートフォリオを修正すれば、企業やクライアントからの評価もより期待できます。早めにポートフォリオを作成し、第三者にレビューしてもらいましょう。

ポートフォリオの作成に行き詰まった時の対処法

ここでは、ポートフォリオの作成に行き詰ったときの対処法を、3つにまとめて解説します。

質問サイトで相談してみる

ポートフォリオ作成に行き詰ったら、質問サイトで相談してみましょう。

ひとりで試行錯誤しても解決できない問題も、第三者に相談すれば解決することも多いです。下記のような質問サイトを利用すれば、現役エンジニアや有識者、Webデザイン学習中の人からアドバイスがもらえます。

ポートフォリオで作成すべき成果物の相談から技術面の質問まで、幅広いアドバイスをもらえます。

とくに侍テラコヤのように現役エンジニアが在籍しているところでは、評価してもらえるポートフォリオの作成方法を指導してもらえるのです。ポートフォリオ作成に悩んでいる人は、質問サイトを有効活用しましょう。

ChatGPTに聞いてみる

ポートフォリオのアイデアに困ったら、ChatGPTに質問してみましょう。

ChatGPTに質問することで、参考になるポートフォリオのアイデアを入手できます。ポートフォリオに記載すべき内容から、Webデザイナーにおすすめの作品まで自分では思いつかないアイデアが見つかる可能性もあるでしょう。

一方で、ChatGPTで出力される内容がすべて正しいとは限りません。質問内容によっては的外れな回答もあるため、アイデアを取り入れる前に精査しましょう。

スクールで制作を支援してもらう

どうしてもポートフォリオが作成できない人は、Webデザインスクールで支援してもらうと良いでしょう。

WebデザインスクールではWebデザインスキルの学習支援だけでなく、在学中にポートフォリオまで作成できるところもあります。転職や副業・フリーランスへ転身するときに評価される成果物を指導してもらえるため、無理なくポートフォリオを作成できます。レッスンや質問機能があるスクールであれば、ポートフォリオ作成時に行き詰ってもすぐサポートを受けられます。

たとえば、侍エンジニアではこのようなサポートを受けられます。

- 平均30分以内に回答がもらえるQ&A掲示板

- 現役エンジニアとのマンツーマンレッスン など

現役デザイナーの支援を受けながらオリジナルポートフォリオが作成できるため、挫折経験のある人も無理なく目的を実現できます。ポートフォリオ作成に悩んでいる人は、効率よく制作物が作成できるスクールを利用すると良いでしょう。

採用担当者がポートフォリオ確認時に重視する5つの観点

ここからは、採用担当者がポートフォリオ確認時に重視する観点を、5つにまとめて紹介します。

サイトの見やすさ・わかりやすさ

採用担当者は、ポートフォリオの見やすさやわかりやすさを重視しています。

Webサイトやバナーなど成果物の見た目は、ユーザーが一番気にする部分です。Webデザイナーには、クライアントの要望を組み込みながら、見やすさとわかりやすさを重視する必要があります。

そのため、採用担当者はテキストや画像の表示方法、色彩のバランスなどWebデザインの知識が活かされているか確認します。ユーザーが見やすく、伝えたい意図や情報がわかりやすいポートフォリオであれば、企業から評価される可能性が高くなります。

デザインの独自性

採用担当者は、ポートフォリオデザインの独自性をチェックしています。

独自性の基準は難しいですが、基礎をおさえつつ自分の考えを表現したポートフォリオが該当します。採用担当者は数多くのポートフォリオを見ているため、ありきたりなデザインでは評価が高くなりません。

その点、独自性のあるポートフォリオを作成した人は、発想力やアイデアを形にするスキルがあると評価されます。ポートフォリオを作成するときは、参考サイトやテンプレートを参考にしつつも、オリジナリティを追加するのが大切です。

スキルの修練度

採用担当者は、ポートフォリオを見てスキルの修練度を確認しています。

ポートフォリオには今までに作成した成果物や経歴が記載されているため、応募者のスキルを推測できます。成果物を見れば、Webデザインの基礎知識や色彩の使い方など、一定のスキルがあるか確認しているのです。

採用担当者に評価されるには、自分が持つスキルを最大限活かして作成する必要があります。

制作過程での問題解決力

採用担当者は、ポートフォリオの制作過程での問題解決力も確認しています。

ポートフォリオを作成した人は、試行錯誤しながら課題に取り組んだ経験があります。たとえば、デザインがうまく実装できないなど苦労した経験もあるはずです。

企業側はポートフォリオの内容だけでなく、完成させるまでのプロセスも重視しています。そのため、面接でポートフォリオ作成時に苦労した点や、解決するために実施したことを質問されるケースもあります。質問されて焦らないように、制作過程で意識したことをまとめておくと良いでしょう。

作品に込められた意図

採用担当者は、作品に込められた意図も重視しています。

自分の意図を作品に反映できるWebデザイナーは、採用後もクライアントの意図を読み取り作業できる可能性が高いです。そのため、採用担当者はポートフォリオの質だけでなく意図も確認します。

たとえば、ユーザーにおしゃれでスタイリッシュなイメージを与えたい場合、色合いに統一感を持たせつつおしゃれな画像を使用するなど工夫が可能です。

意図のあるポートフォリオを作成できれば、技術面が多少未熟な場合でも将来性を期待して採用される可能性があります。なんとなくポートフォリオを作成するのではなく、自分の考えをもとに意図のある成果物を目指しましょう。

手軽にポートフォリオが作れるおすすめサービス

手軽かつ効果的にポートフォリオを作成できるプラットフォームやサービスは、数多く存在します。

ここでは、特におすすめのサービスを、厳選して4つ紹介します。

PORTFOLIOBOX

PortfolioBoxは、デザイナーが自分だけのオンラインポートフォリオを簡単に作成できるサービスです。ギャラリーのカスタマイズの多さが特徴で、世界100万人以上のユーザーに使われています。

テンプレートが豊富で直感的な操作が可能なため、技術的な知識がないユーザーでも美しいポートフォリオサイトを構築できます。また、様々なクリエイターのポートフォリオサイトを公式ウェブサイトから閲覧することができるので、自分のサイトのアイディア探しにも使うことができます。

特に、写真やアートワークを中心に展示したいクリエイターに最適です。独自ドメインを取得しても無料なので、とにかく時間もコストもかけたく無い人は利用してみてください。

Strikingly(ストライキングリー)

Strikinglyは、レスポンシブデザインのウェブサイトが迅速に構築できるプラットフォームです。

ドラッグ&ドロップのインターフェースを使用して、デザインの知識がなくても、プロフェッショナルな見た目のWebサイトを短時間で作成できます。操作性の良さが評判で、30分から1時間ほどでWebサイトを制作することができます。

特にスタートアップや個人事業主に人気があり、とにかく時間をかけずにサイトを作りたい人におすすめです。

ただ、無料版の場合は20ページまでの制限があるので、後にブログなどを追加することを考えている人は、別のビルダーを使った方が良いかもしれません。

Wix(ウィックス)

Wixは世界中で広く利用されているWebサイト作成サービスの1つで、クオリティの高いカスタマイズができるテンプレートと豊富なアプリが特徴です。

Wixのデザイン機能を使用して、独自性の高いポートフォリオサイトを作成できます。またSEO対策も整っており、検索結果への上位表示も可能です。

何より、サーバーの契約や連携の手間なく、すぐにWebサイトを作れるのが特徴です。独自ドメインを取得しなければ、無料で使うことができます。

WordPress(ワードプレス)

WordPressは、他のサイト制作サービスよりも柔軟性と拡張性が高いです。数千ものテーマとプラグインを利用すれば、どのようなタイプのポートフォリオも作成できます。

特にブログ機能との統合が必要なWebデザイナーや、高度なカスタマイズを望むユーザーに適しています。

サーバーの契約やドメインの取得といった手間はかかりますが、豊富なテンプレートを活用することで、時間をかけることなく、オシャレなポートフォリオサイトを作成可能です。

また、プラグインなども豊富なので、後ほどポートフォリオサイトにSNSの投稿を載せたり、ブログを併設したりしたいと思った時にも簡単に対応することができます。

なお、下記の記事ではWordPressでポートフォリオを制作する方法を紹介しています。使いやすいテーマやプラグインも紹介しているので、ポートフォリオ作成にお役立てください。

→ WordPressでポートフォリオを作ろう!テーマやプラグインも紹介

Webデザイナー向けポートフォリオによくある質問

最後に、Webデザイナー向けのポートフォリオによくある疑問へまとめて回答します。

ポートフォリオは紙とサイトのどちらがいい?

はじめてのポートフォリオであれば、Webサイトで制作するのがおすすめです。

Webデザイナーは紙媒体よりWeb上のコンテンツをデザインする機会が多いため、ポートフォリオもWebサイトにまとめると良いでしょう。Webサイトであれば、複数の成果物をまとめて掲載しやすく、保有スキルや実績をアピールしやすいです。そのため、最初に作成するならWebサイトをおすすめします。

一方で、Webサイトのポートフォリオをすでに保有しているなら、紙のポートフォリオも制作すると良いでしょう。

ポートフォリオなしでもWebデザイナーに転職できる?

ポートフォリオなしでは、Webデザイナーへの転職は難しいです。

Webデザイナーは応募の時点でポートフォリオの提出を求められることが多く、ポートフォリオが無い時点で、選考から外されることも珍しくありません。

また自分のスキルを企業へアピールする意味でも、ポートフォリオは必須のアイテムです。ポートフォリオがなければ、保有スキルやできることが企業へ伝わらず、不採用になるリスクが高まります。

ポートフォリオサイトは、さきほど紹介したサービスを使えば簡単に作成できるので、転職を考えている人は必ず用意しましょう。

ポートフォリオへの掲載作品数はどれくらいにすべき?

ポートフォリオに掲載する作品数は、10~20個程度がおすすめです。

さまざまなデザイン・仕様に対応できることを示すためにも、最低10作品は載せると良いでしょう。20以上作品を載せても問題ありませんが、低クオリティのサイトを数多く載せるよりは、厳選した作品を載せるほうが効果的です。

もし数多くの実績をアピールしたい場合は、自己プロフィールに制作件数などを載せると良いでしょう。

未経験から挫折なくWebデザイナーを目指すなら

これからWebデザイナーを目指そうとしている人のなかには、

独学でWebデザインスキルを習得できるかな…

途中で挫折したらどうしよう…

と不安な人もいますよね。

いざ独学でWebデザインを学び始めても、勉強の最中に挫折しまっては学習にかけた時間を悔やむだけでなく「思っていたよりもスキルを身につけるのって難しいんだな…」とスキルの習得自体を諦めかねません。

仮にわからないことを飛ばしながら勉強を進めたとしても、Webデザイナーへの転職や副業での収入獲得を実現できる実践的なスキルが身につかなければ、結局後悔することになります。

そこで、おすすめしたいのが「SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)」です。

| 分割料金 | 一括料金 | 受講期間 |

|---|---|---|

| 4,098円~ | 16万5,000円~ | 1ヶ月~ |

- 転職・副業・独立などの目的に特化したコースあり

- 累計指導実績4万5,000名以上

- 給付金活用で受講料が最大80%OFF

侍エンジニアをおすすめする最大の理由は「挫折しづらい学習環境」にあります。

先ほど述べたとおり、独学者の多くは自力で不明点やエラーを解決できないためにプログラミング学習を挫折しています。そのため、未経験者が現役Webデザイナーのようなプロに質問や相談できない状況で、スキルを習得するのは非常に難易度が高いといえます。

しかし、侍エンジニアでは

- Webデザイナー講師によるマンツーマンレッスン

- Webデザイナーに質問できるオンラインでのQ&Aサービス

- 不安や悩み・勉強の進み具合を相談できる学習コーチ

といったサポート体制を整えているため、学習中に出てきたわからないことや不明点をいつでも相談可能です。「受講生の学習完了率98%」「転職成功率99%」という実績からも、侍エンジニアなら挫折しづらい環境で学習を進められるといえます。

また、侍エンジニアでは最大80%OFFで受講可能な「給付金コース」を提供中。金銭面での支援を受けつつ、理想のキャリア実現に向けたスキルの習得から、転職活動・就業後のフォローアップ(※1)までを一貫してサポートしてもらえます。

※1:転職後の1年間、転職先での継続的な就業や転職に伴う賃金上昇などのフォローアップ

学習と金銭面をどちらもサポートしてくれる侍エンジニアなら、未経験からでも安心してWebデザイナーへの就業が実現できますよ。

まとめ

今回は、Webデザイナーのポートフォリオについて解説しました。

Webデザイナーがポートフォリオを作成することで、転職・副業・フリーランスへの独立時などに保有スキルや実績を企業へアピールできます。本記事で紹介した参考サイトやスクールも活用しながら、ポートフォリオを作成してください。

本記事の解説内容に関する補足事項

本記事はプログラミングやWebデザインなど、100種類以上の教材を制作・提供する「侍テラコヤ」、4万5,000名以上の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIが制作しています。

また、当メディア「侍エンジニアブログ」を運営する株式会社SAMURAIは「DX認定取得事業者」に、提供コースは「教育訓練給付制度の指定講座」に選定されており、プログラミングを中心としたITに関する正確な情報提供に努めております。

参考:SAMURAIが「DX認定取得事業者」に選定されました

記事制作の詳しい流れは「SAMURAI ENGINEER Blogのコンテンツ制作フロー」をご確認ください。

この記事の監修者

フリーランスWebディレクター

【プロフィール】

Web制作会社にて、Webデザイナー兼コーダーとして約3年、Web制作におけるデザイン制作からコーディングまでを担当。その後、約2年WebディレクターとしてWeb制作における企画・進行管理等を担当。2019年よりフリーランスとして活動を開始。現在はディレクションを中心に幅広い業務を担うWebディレクターとして活躍中。

【専門分野】

Web制作全般(ディレクション・デザイン・コーディング など)

【保有資格】

Webクリエイター能力認定試験(上級)