この記事では日常生活でAIが使われる製品例も交え、AI(人工知能)の身近な例を紹介します。

AIって実際どんなことに使われているんだろう?

仕事だけではなく、日常生活でも使われているのかな?

「AI(人工知能)」は、コンピューターで人間のような思考を実現する技術です。AIという言葉を耳にする機会が増え、興味を持つ人も増えています。実際のところ、AIは私たちの日常生活にも幅広く浸透しつつあります。

しかし、AIがどのように使われているのか、どのように向き合うべきか、など疑問を抱える人も多いですよね。そこでこの記事では次の活用シーン別に、AI(人工知能)が使われている身近な例を紹介します。

「今後AIがより身近な存在になるのか」といった未来予想も紹介するので、ぜひ参考にしてください。なお前提として、そもそもAIが何かを明確にしておきたい人は、先に次の記事をご一読ください。

- AIは日常生活でもビジネスでも身近に

- 今後はさらにAIが暮らしに浸透していく

- AIの使い手や開発者を目指すのが吉

【日常生活編】AI(人工知能)が使われている身近な例10選

AI(人工知能)は、日常生活のさまざまな場面で活用されています。ここでは具体的な製品・サービスも交え、AIが使われている身近な例を10点ピックアップして紹介します。

スマートフォンの音声アシスタント

多くのスマートフォンには、音声で操作ができるアシスタント機能が搭載されています。この音声アシスタントは「音声認識」というAI技術を活用した便利な機能です。

膨大な音声データを通じて学習したAIは、音声の波形パターンと、それに対応する文字の種類を把握しています。そのため、ユーザーが発した音声から指示内容を把握し、それに沿った操作を行ってくれるのです。

代表的な活用例は、iPhoneに搭載されている「Siri」です。Siriは「Hey Siri」という呼びかけに続けて指示を与えることで、メッセージの送信や天気の確認、アラームのセットなどを行ってくれます。

お掃除ロボット

お掃除ロボットは、自動で部屋を巡回してゴミやホコリを吸い取ってくれる便利な家電です。手間をかけずに掃除ができるため、忙しい現代人にとって頼れる家電となりました。

お掃除ロボットには「物体認識」というAI技術が活用されています。センサーから受け取ったデータをもとに、AIが物体の有無や位置を把握することで、障害物を避けながらスムーズに移動できるのです。

代表的な活用例は、iRobotの「Roomba(ルンバ)」です。ルンバは部屋の間取りを詳細に把握し、障害物を避けながら効率よく掃除します。近年では、AIが掃除場所の提案や時間帯の調整などを行う機種もあります。

ショッピングサイトのレコメンド機能

近年のショッピングサイトでは「レコメンド機能」が当たり前となりました。ユーザーごとの興味関心をAIが分析し、ユーザーに合った商品やサービスをレコメンド(おすすめ)してくれる機能です。

AIは、膨大なデータから規則性やパターンを分析することが得意です。購入履歴や閲覧履歴をAIに分析させることで、興味関心を高精度に把握でき、個々のユーザーに最適化したアイテムの提案を可能にします。

代表的な活用例は「Amazon」です。Amazonでは「閲覧履歴に基づくおすすめ商品」といった形で、ユーザーが興味を持ちそうなアイテムを提案し、ショッピング体験をより快適で効率的なものにしています。

飲食店の配膳ロボット

近年では、料理を自動で運んでくれる「配膳ロボット」を導入する飲食店も増えました。店内に設置した目印を追従するシンプルな製品もありますが、AIを搭載した高度な製品も増えており、注目を集めています。

AI搭載型の配膳ロボットは、店舗内の地図情報をもとに移動経路を認識したり、物体認識によって障害物を安全に避けたりできます。また、AI音声で簡単なコミュニケーションが取れる製品も登場しました。

代表的な活用例は「ガスト」などで導入されている「BellaBot(ベラボット)」です。猫のような親しみやすい外観で、料理を運ぶだけでなく、AI音声によるコミュニケーション機能もあります。

地図アプリの経路案内

多くの地図アプリには、目的地までの最適な経路を案内してくれる機能があり、通勤や旅行などに便利です。この経路案内の裏側では、高い分析能力を持つAIが、複雑な経路探索をリアルタイムに行っています。

地図アプリのAIは、渋滞状況や移動時間、交通手段などを総合的に分析し、最適なルートを導き出します。この機能によって、ユーザーは目的地までの移動時間を短縮でき、ストレスなく効率的な移動が可能です。

代表的な活用例は「Googleマップ」です。ユーザーの現在地と交通状況をリアルタイムに把握し、渋滞や遅延情報に応じて経路を再計算することで、快適な移動をサポートしています。

スマートエアコン

四季があり気温の変化が激しい日本において、今やエアコンは欠かせない存在です。近年では、高度なAI機能を搭載した「スマートエアコン」が普及していることをご存じでしょうか。

スマートエアコンは、部屋の温度や湿度といったデータをセンサーによって収集し、AIが分析します。そうすることで、最適な運転モードや風量などを自動で判断でき、快適な室温を自動で保ってくれるのです。

代表的な活用例は、パナソニックの「エオリアAI」です。気温や湿度だけでなく、人の有無や日差しなどもAIが把握・分析することで、部屋の状況にあわせて最適な自動運転を実現しています。

写真アプリの自動分類機能

多くの写真アプリには、写真の内容を判断し、自動で分類してくれる機能があります。この自動分類機能は「画像認識」というAI技術を活用している事例です。

画像認識では、膨大な画像データから被写体の特徴を学習したAIが、写真の中に含まれる物体の種類や位置などを認識します。そうすることで人物写真なのか、風景写真なのか、といった分類が可能です。

代表的な活用例は「Googleフォト」です。写真内の人物や物体を自動で認識して整理し、カテゴリー分けしてくれます。また「猫」「海」「東京」といったキーワードで検索することも可能です。

ゲームのNPC

ゲームをプレイしていると出くわす「NPC(ノンプレイヤーキャラクター)」も、さまざまなAI技術によって実現しています。NPCとは、プレイヤーが直接操作することなく、自律的に行動するキャラクターのこと。

初期のゲームAIは「体力が減ったら回復する」といったルールに従って動くものが一般的でした。しかし、近年では「生成AI」を活用し、よりリアルな会話や行動を実現するNPCも登場しています。

代表的な活用例は「ポケットモンスター」シリーズのポケモントレーナーです。ポケモンの体力が少なくなると回復アイテムを使うなど、AIが状況を判断し、その時々に応じた行動をとるように設計されています。

スーパーマーケットのセルフレジ

スーパーマーケットでは、客が自分で会計できる「セルフレジ」を見かける機会も増えました。セルフレジは人件費削減に役立つ反面、万引きや操作ミスといった課題も。そこで、近年ではAI技術を活用した製品が登場しています。

特に注目されているのは、画像認識技術を用いたAIカメラ搭載のセルフレジです。カメラの映像を通じて商品の形状や有無をAIが把握できるため、店員や購入者の負担軽減だけでなく万引き防止にもつながります。

代表的な活用例は、アースアイズ株式会社の「セルフレジeye」です。AIカメラによって商品のスキャン漏れなどを高精度に検出できるため、万引き抑制や店員の負担軽減が期待できます。

自治体のチャットボット

近年では、窓口業務の負担を軽減するために「チャットボット」を導入する自治体が増えています。チャットボットとは、人間の問いかけに対して自然に受け答えできるソフトウェアのこと。

チャットボットに活用されているAI技術は、人間の言葉を理解させる「自然言語処理」です。AIが言葉の意味や文脈を把握し、その内容にふさわしい回答を生成することで、人間のように自然な受け答えを実現します。

代表的な活用例は、渋谷区のWebサイトでも導入されている「おもてなしSuite」です。問い合わせに対して自動で回答するAIチャットボット機能があり、自治体における窓口業務の効率化に貢献しています。

【ビジネス編】AIの面白い活用事例3選

ここからはビジネスの場面におけるAIの面白い活用事例を、厳選して3つ紹介します。

【製造】異常検知システム

製造業では「ファクトリーオートメーション(工場の自動化)」が進み、AIを導入する工場も増えています。なかでも注目されているのが、AIの画像認識技術を活用した異常検知システムです。

異常検知システムは、カメラやセンサーから得たデータをAIが分析し、正常パターンとの差異をリアルタイムに検知します。設備の劣化や製品の不良を高精度に検知でき、人間による目視検査の手間やミスを減らせます。

代表的な活用例は、東芝のAI分析サービス「SATLYS(サトリス)」です。AIが製造ラインの映像を分析し、素早く異常を検知するため、故障の予防やメンテナンス作業の効率化に貢献しています。

【医療】画像診断システム

医療分野では、人手不足の解消や診断精度の向上を図るべく、AIを活用する現場が増えています。なかでも注目されているのが、AIの画像認識技術を活用した画像診断システムです。

画像診断システムは、レントゲンや内視鏡といった医療画像をAIが分析し、疾患を高精度に発見してくれます。過去の医療画像から得た知識を活用することで、診断のスピードや精度の向上につながります。

代表的な活用例は、エルピクセル株式会社の医療画像診断支援AI「EIRL(エイル)」シリーズです。X線画像やCT画像など、さまざまな医療画像に潜む疾患のリスクをAIが検出し、医師の判断を支援してくれます。

【自動車】自動運転システム

自動車メーカー各社が開発に取り組んでいる自動運転システム。その中核を担うのがAI技術です。まだ完全無人での実用化には至っていないものの、限られた運転タスクの自動化は実用段階に入っています。

自動運転システムは、カメラやセンサーからのデータを頼りに、対向車や歩行者の位置、信号機の状態などをAIが把握します。そして、AIがハンドルやアクセルを適切に制御することで、運転の自動化が可能です。

代表的な活用例は、仏NAVYA社の自動運転バス「NAVYA ARMA(ナビヤアルマ)」です。茨城県境町では公道での定時運行がすでに行われており、累計乗車人数は3万人を突破しています。

今後AIはより身近な存在に?

なかには、

AIってまだまだ先の話じゃないの?

自分の生活にはあまり関係なさそう…

と感じている人もいますよね。

しかし、これからAIの導入・活用はさらに進み、より身近な存在になっていくと考えられます。

特に、文章や画像などを生成できる「生成AI」が登場し、AIへの注目度は飛躍的に高まっています。ビジネスで導入が進むばかりか、生成AIを搭載するスマートフォンも登場しました。

今後はAIの精度がさらに高まり、利用できる場面も広がっていくと考えられます。人間の作業や判断をAIが自動化・効率化することで、私たちの暮らしや働き方はより快適になっていくでしょう。

今後日常生活に浸透するAIの活用例

AIがどのように身近な存在になっていくのか、気になっている人も多いですよね。ここからは、今後日常生活で浸透していく可能性があるAIの活用例を2つ紹介します。

AIが知りたいことに答えてくれる

「ChatGPT」をはじめとする生成AIは、膨大なWebデータから得た豊富な知識を持っています。日本でもその導入は進んでおり、日常の「知りたいこと」に答えてくれる頼もしい存在です。

たとえば「上司とのコミュニケーションのコツを教えて」と質問すれば、的確なアドバイスを自然な言葉で返してくれます。まるで優しい先生のような感覚で、気軽に質問が可能です。

また、生成AI機能を備えた検索エンジン「Perplexity」なども登場しており、情報収集のスタイル自体が変わりつつあります。ちょっとした疑問や調べものも、よりスムーズかつストレスなく解決できるようになるでしょう。

AIが住まいの環境を最適化してくれる

住まいの分野でも、AIの活用は着実に進んでいます。なかでも注目されているのは、AIやIoT(モノのインターネット)の技術を駆使した住宅システム「スマートホーム」です。

スマートホームは、IoT家電をインターネットにつなぎ、部屋の温度や照明の明るさといったデータを収集します。それらのデータをAIが分析することで、時間帯や天候に合わせて自動的に快適な環境を整えてくれます。

たとえば「起床時間に合わせてカーテンを開ける」「帰宅時間に合わせてエアコンを入れる」といったサポートも可能です。電力使用量を最適化するAIシステムなどもあり、省エネや防犯の面でも頼れる存在となるでしょう。

AIの進歩に対応するには?

これまで、AIが身近な存在となることの良い側面を中心に解説してきました。しかし、なかには「AIに仕事を奪われないかな…」などと不安に感じる人もいるでしょう。

これから予想されるAIの進化に対応するための方向性としては、大まかに次の2つが考えられます。

AIを使いこなせる人材を目指す

「AI時代」と呼ばれる今、AIの存在を完全に避けて生きることは難しいでしょう。だからこそ、AIを味方につけて使いこなせる人材を目指すのは、ごく自然な選択といえます。

特に生成AIの普及は、業務の進め方を大きく変えることが予想されます。生成AIを用いた業務の自動化・効率化が当たり前になる日が来るかもしれません。生成AIを使いこなせれば、そのとき最前線に立てるでしょう。

なお、生成AIを使いこなす人材になる手順を知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

AIを生み出せる人材を目指す

自らAIを生み出す側に回る選択肢もあります。AIを社会にもたらしているのは、AIの仕組みを理解し、その開発スキルを持つ開発者です。こうしたAIを生み出せる人材を目指せば、AI時代をリードできるでしょう。

AI技術の進歩とともにAIの需要は高まっており、それにともないAI開発者の需要も高まっています。実際のところ、企業がAI人材に対して高額の年収を提示するケースも増えてきました。

AI開発は難しいイメージを持たれがちですが、近年では未経験からでも始められる学習環境が整いつつあります。そのため、AIの使い手だけでなく開発者を目指す選択肢も、積極的に検討したいところです。

挫折なくAIを学ぶなら

AIを生み出せる人材を目指す場合、幅広い知識やスキルを身につけるための学習が不可欠です。具体的には、プログラミング言語「Python」の活用スキルや、データ分析・統計学・数学などの知識が求められます。

本格的なAI開発に携わるには、こうしたスキルを体系的に、漏れなく習得する必要があります。そのため、プログラミングやITに慣れていない初心者にとっては、途中で挫折してしまうリスクも少なくありません。

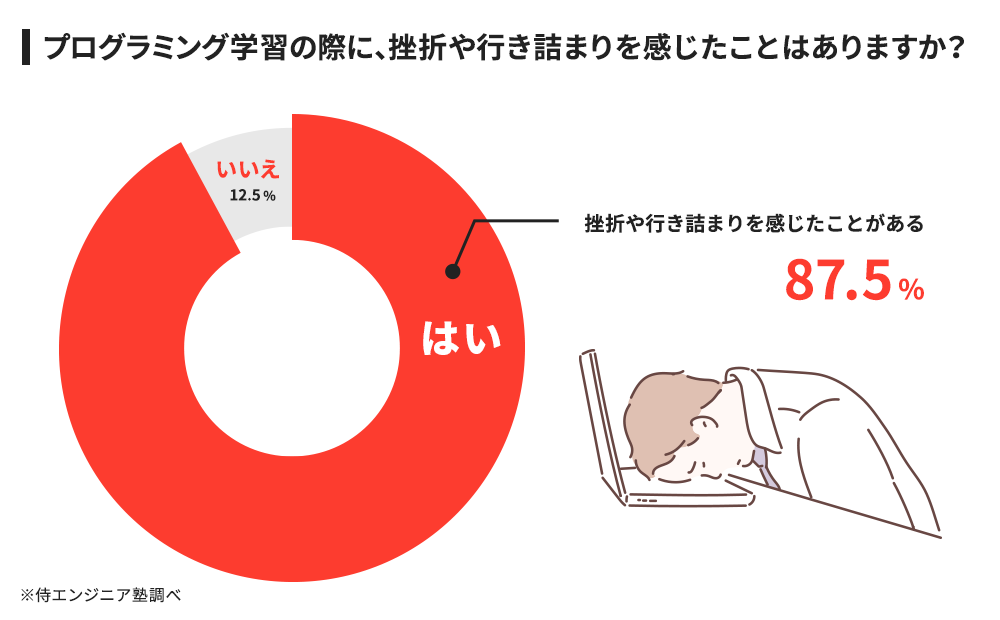

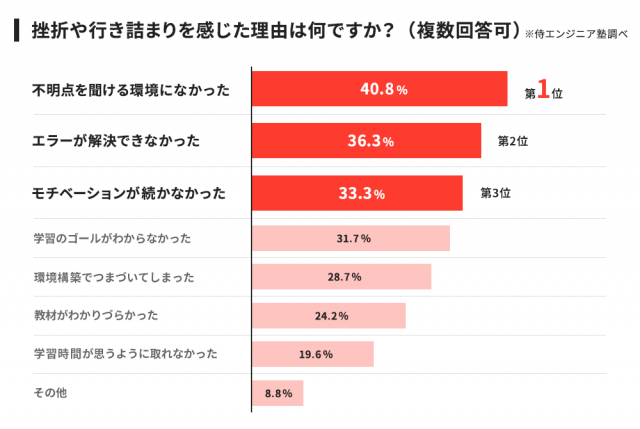

特に大きな壁となるのがプログラミングです。事実、弊社の調査では

- 不明点を聞ける環境になかった

- エラーが解決できなかった

- モチベーションが続かなかった

などの理由から、87.5%の独学者が「プログラミング学習で挫折や行き詰まりを感じた」と回答しています。

調査概要:プログラミング学習の挫折に関するアンケート

調査対象:10代〜80代の男女298名

調査期間:2019年8月13日~8月20日

調査方法:インターネット調査

掲載元:PR TIMES

独学でAI開発者を目指す場合、不明点やエラーの解決に協力してくれる人がいないことは大きなネックです。費用を抑えようと独学を選んだものの途中で挫折してしまうのでは、結果として時間やコストの無駄になります。

そこで、おすすめなのが「侍エンジニア」です。マンツーマン指導が完全オンラインで受けられる侍エンジニアは、AI人材を効率よく目指せる「AIデータサイエンスコース」を提供しています。

AIデータサイエンスコースでは、Pythonやデータ分析、機械学習(AIに学習させる手法)といったAI人材の基礎を体系的・実践的に学べます。

また、侍エンジニアでは

- 現役エンジニア講師によるマンツーマンレッスン

- 現役エンジニアに質問できるオンラインでのQ&Aサービス

- 不安や悩み・勉強の進み具合を相談できる学習コーチ

といったサポート体制を整えているため、学習中に出てきた不明点をいつでも相談可能です。「受講生の学習完了率98%」「転職成功率99%」という実績からも、侍エンジニアの挫折しづらい環境がうかがえます。

さらに、厚生労働省指定講座であるAIデータサイエンスコースは、条件を満たせば受講料の最大80%を給付金として受け取ることが可能です。

金銭的な負担を抑えつつ、挫折せずAI人材を目指したい人は、ぜひ無料カウンセリングをお試しください。

まとめ

この記事では「AI(人工知能)の身近な例」をテーマに、次の5点について解説しました。

AIは、私たちの生活のいたるところで役立っています。今後はさらに身近な存在となるでしょう。そのときに備えて、AIを使いこなせる人材や、AIを生み出せる人材を目指してみてはいかがでしょうか。

本記事の解説内容に関する補足事項

本記事はプログラミングやWebデザインなど、100種類以上の教材を制作・提供する「侍テラコヤ」、4万5,000名以上の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIが制作しています。

また、当メディア「侍エンジニアブログ」を運営する株式会社SAMURAIは「DX認定取得事業者」に、提供コースは「教育訓練給付制度の指定講座」に選定されており、プログラミングを中心としたITに関する正確な情報提供に努めております。

参考:SAMURAIが「DX認定取得事業者」に選定されました

記事制作の詳しい流れは「SAMURAI ENGINEER Blogのコンテンツ制作フロー」をご確認ください。

この記事の監修者

フルスタックエンジニア

音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。