この記事では、ディープラーニングの概要をわかりやすく解説します。

最近、ディープラーニングってよく聞くけど、何がすごいの?

ディープラーニングってAIや機械学習と何が違うの?

皆さんも「ディープラーニング」や「深層学習」という言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

現在、「ディープラーニング(深層学習)」はIT業界に留まらず、他業界でも広く注目されている最先端技術の1つです。しかし「ディープラーニングで一体何ができるのか」や、「AI(人工知能)やマシンラーニング(機械学習)とどう違うのか」について明確に理解している方は少ないかもしれません。

そこでこの記事では、ディープラーニングとは何か、何ができるかや、AIや機械学習との違いなどについて、わかりやすく解説します。また、ディープラーニングの活用により未来の生活がどう変わるのかも考察しましょう。

この記事を読めば、ディープラーニングに関する理解が深まり、技術の素晴らしさを知ることができるはずです。

- ディープラーニングは脳を模して作られた、人間と同じようにコンピューターが「学習」し判断するAI技術

- ディープラーニングは「ニューラルネットワーク」の仕組みで成り立っている

- ディープラーニングは人間の知能の仕組みを解明できる技術として期待されている

なお、AIを学びIT企業への転職や作業の効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

ディープラーニングとは

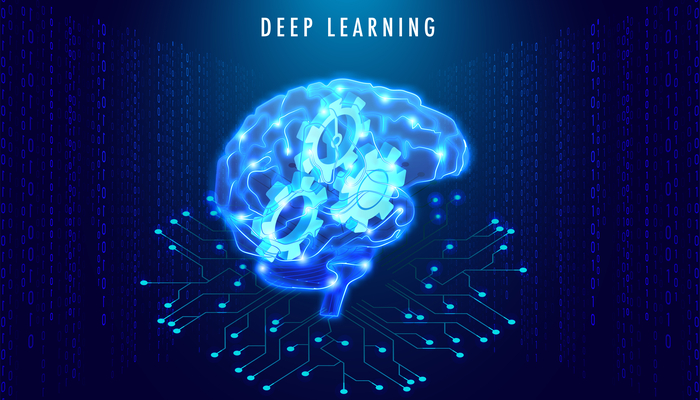

ディープラーニングは、人間の脳の動きを模して作られたAIに関する技術のひとつです。

人間は、自ら学習してさまざまなものを認識、判断できるようになります。

赤ん坊の頃から身の周りのさまざまなものを見て、聞いて、匂って、味わって、触って、少しずつ学習していきます。やがて小学生になる頃には、身の周りに存在する大抵のものについて「それが何であるか」を判断できるようになります。

人間と同じようにコンピューターが「学習」し、みずから判断するのがディープラーニングです。

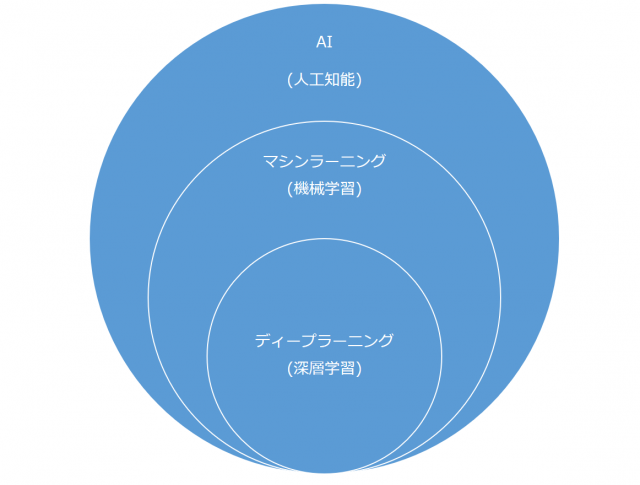

ディープラーニングとAI、機械学習の違い

AIとは、人間の脳のように外界から受け取った多くの情報を処理し、判断や推測を行う技術のことです。

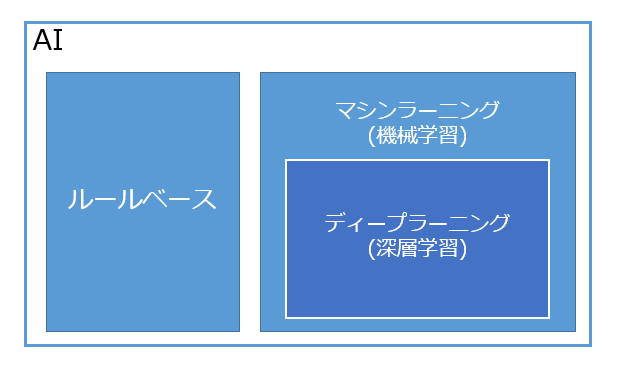

ディープラーニングも機械学習も、同じくこのAI(人工知能)を実現するための手法ですが、ディープラーニングは機械学習より進化しています。

AI、機械学習、ディープラーニングそれぞれの関係性は以下のとおりです。

AI、機械学習、ディープラーニングについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

なお、IT企業への転職や副業での収入獲得を見据えたAI学習に向け、どの言語が自分にあうのか、どう勉強を進めればいいのかなどがあいまいな人は「プログラミング学習プラン診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう言語や学習プランを診断してもらえます。

効率よくスキル習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

AIとはなにか

以下の表のとおり、AI(人工知能)の定義は研究者によって異なり、明確に定められていません。

- 人工的につくった技術的な振る舞いをするためのもの「システム」

- 究極には人間と区別がつかない人工的な知能のこと

ほかにも、一般社団法人 人工知能学会のFAQを参照すると、AIとは「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と定義されています。

さまざまな見解がありますが、各研究者の定義を包括的にまとめると「AIとは一定以上の高度な判断ができるコンピュータープログラムである」といえます。

機械学習とはなにか

機械学習とはコンピューターにデータを読み込ませて、そこに潜むパターンを見つけ出す手法のことです。

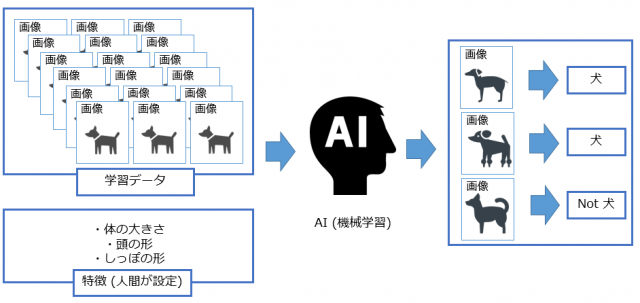

機械学習のイメージは次のとおりです。

例えばコンピューターに「犬」を判断させる場合、大量の「犬の画像」のほか、犬の大きさや行動など「特徴に関するデータ」が必要です。

機械学習は、「学習データ」と「特徴」により学習を行います。その結果、「犬の画像」「犬ではない画像」を判断できるようになるのです。

ただ、皆さんがもし「犬の特徴を教えてください」と言われた場合、その特徴を言語化しようとすると困ってしまうのではないでしょうか。「4足歩行で、鼻と口が少し突き出ていて…」と挙げてはみるものの、猫やほかの4足歩行する動物との明確な違いを定義するのは、なかなか難しいことです。

特徴量の定義によっては結果がまったく異なるものになってしまうため、卓越した専門性が求められます。

また、機械学習は「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」などの手法に分かれます。

ディープラーニングとはなにか

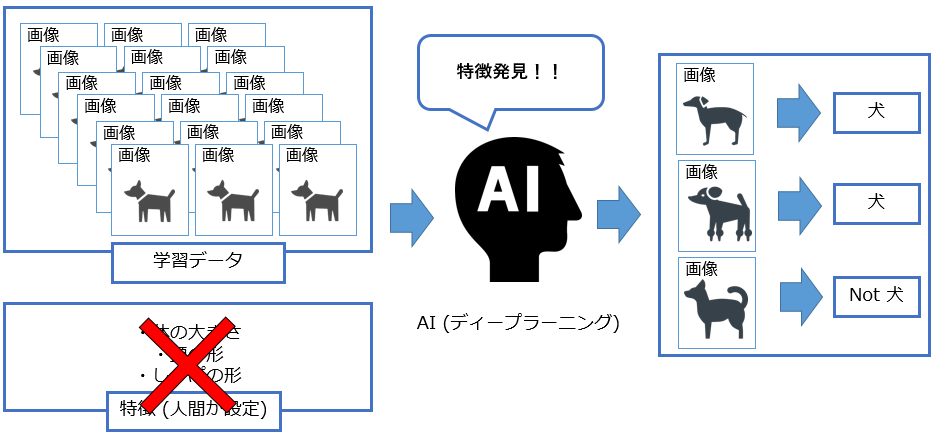

ディープラーニングは機械学習の一部で、データから特徴を見つけ出すところは機械学習と同じです。この2つの大きな違いは、「特徴」を人間が定義するかなどコンピューターが発見するかという点です。

コンピューターは、ディープラーニングによってデータから特徴を見つけ出します。どういった「特徴」に着目しているかは現時点では完全にブラックボックス状態であり、人間は理解することはできません。

このことは、ディープラーニングという手法により、人間がまったく気にも留めなかった「特徴」を見出すことに繋がっています。

機械学習で、人が「特徴」を定義するのは大変な作業でした。しかし、ディープラーニングの登場でシステムが特徴を定義できるようになり、AIが飛躍的に進歩したのです。

ディープラーニングの仕組み

では、ディープラーニングはどのような仕組みでAIを実現しているのでしょうか。

ディープラーニングの仕組みをわかりやすく解説します。

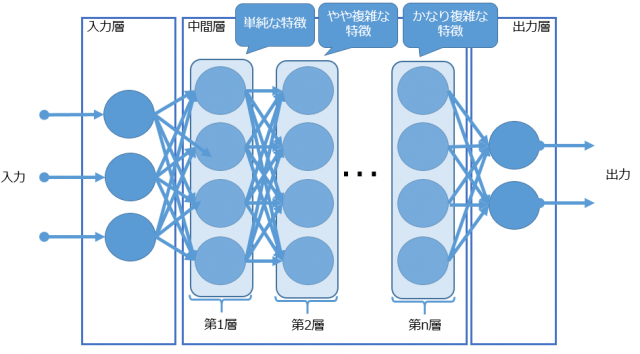

ディープラーニングの学習の仕組みは、「ニューラルネットワーク」と呼ばれる階層構造にあります。ニューラルネットワークは人間の脳をモデルにして、人工ニューロンをつなげて作られたものです。

階層は大きく入力層、隠れ層、出力層の3つです。

- 入力層

- 1つ目は、入力層(input layer)です。ここはディープラーニング自身が外部からデータを受け取る部分です。人間では、目、耳、鼻、口、手などといった部分に当たります。

- 隠れ層

- 2つ目は、隠れ層(hidden layers)です。この層が多ければ多いほど複雑で正確な判断ができると言われています。

第1層は単純な特徴を抽出、第2層は第1層よりもやや複雑な特徴を抽出、第n層ではかなり複雑な特徴を抽出といった具合に、何度も特徴を掘り下げていくことで、より正確な特徴を発見できるようになっています。 - 出力層

- 3つ目は、出力層(output layer)です。ディープラーニングが判断した結果を最終的に出力する部分です。

ディープラーニングは、残念ながら現時点では人間のように何でも柔軟に判断できるというレベルには到達していません。あくまでも何らかの目的に特化した学習を行い、その目的に合った判断をするというレベルです。

ただしこのレベルであっても、自動運転、医療関係の画像診断、顔認証など、私たちの生活に大きな革新をもたらしているのは紛れもない事実です。

なお、ITの仕事に興味はあるものの、どの職種が自分にあうのかわからない人もいますよね。そんな人は「ITキャリア診断」をお試しください。

かかる時間はたったの1分。5つの質問に答えるだけで、自分にあうIT職種を診断してもらえます。

自身に適した職種が知りたい人は、手軽に試してみると良いですよ。

\ 5つの質問に答えるだけ /

なぜディープラーニングが注目されるのか

では、なぜディープラーニングがIT業界に留まらずに広く注目されているのでしょうか。

ディープラーニングが注目される主な理由は次の3つです。

- 精度が高い

- 視点が鋭い

- 作業効率化できる

ひとつずつ見ていきましょう。

精度が高い

ディープラーニングは、人間より高い精度で「ものごと」を判断できる手法として注目を集めます。

人間は柔軟かつ臨機応変に判断できる、極めて優秀な頭脳を持っています。ただし人間が行う作業では、必ずといってよいほどミスが生じるものです。

ディープラーニングを活用すれば、人間のようなミスをすることなく正しい答えを導き出せます。

実際に、2015年にディープラーニングが画像認識で人間の精度を上回ったという報告がされています。また、2019年に文章読解の分野でディープラーニングが人間を上回るスコアを出したことはご存知の方もいるでしょう。

参考:実用化が始まる文章生成AI 第1回:文章読解(BERT以降)と文章生成技術

視点が鋭い

「視点の鋭さ」もディープラーニングが注目される理由のひとつです。

当時、囲碁界で事実上の世界1位であった柯潔(かけつ)氏が、AI(人工知能)の「AlphaGo」に3連敗したニュースは、皆さんも聞き覚えがあるかもしれません。

柯潔氏は3連敗後に、以下のような印象的な言葉を残しています。

人間では想像もつかない手を打ってきた。強かった

日本棋院:AlphaGoが最終戦も勝利で3連勝【囲碁の未来サミット第3局】

その道のプロが思いつかない一手を導き出してしまう、そんなディープラーニングの技術はさまざまな業界で注目されているのです。

作業効率化できる

作業効率化できることも、建築業界やIT業界などのさまざまな分野でディープラーニングが注目される理由でしょう。

ディープラーニングを導入すれば、過去の仕事内容から効率的な作業フローを導き出せます。どう進めれば、よりスピーディーかつ確実に作業を完了できるのかがわかります。

ディープラーニングでできること4つ

ディープラーニングは、実際にどのようなシーンで活用されているのでしょうか。

ディープラーニングができることは主に以下の4つです。

- 画像認識

- 音声認識

- 自然言語処理

- 異常検知

ひとつずつ見ていきましょう。

画像認識

画像認識は、ディープラーニングが得意とする分野です。顔認証では個人の顔の特徴を分析し、ほぼ100%正確な判定を行います。

また、画像からさまざまな物体を検出する「物体検出アルゴリズム」もディープラーニングによって実現されています。

音声認識

音声認識も、ディープラーニングを使ってできることのひとつです。音声認識とは、人間の音声を文字列のデータに変換するなどの技術を指します。

AmazonのAlexaやiPhoneのSiriなどといった音声アシスタントは、私たちが語りかけた言葉を人間のようにそのまま理解しているのではなく、一旦文字列のデータに変換を行い、自然言語処理という機能で意味を分析します。

この「音声を文字列のデータに変換する」ときにも、ディープラーニングが活用されています。

自然言語処理

ディープラーニングの技術を使えば、精度が高い自然言語処理を実現できます。自然言語処理とは、私たち人間の言葉を解析し、意味を理解するという処理です。

というのも、1つの事実を説明するとき、人によってさまざまな表現方法を使うものです。

自然言語処理にディープラーニングを活用することで、表現方法の違いによる影響を受けず、高い精度で言葉を理解することができるようになっています。

異常検知

異常検知のためのインプットの1つである、製品や対象物の傷や汚れから故障の前兆がないかを検出する外観検査などの技術でもディープラーニングが活用されています。

この様な異常検知のための技術は、工場などのラインにおける検品作業、または自動運転車の車載センサーとして活用されています。

なお、副業での収入獲得を目指しているものの、どんな仕事が自分に合うかわからない人は「副業診断」をお試しください。

かかる時間はたった1分ほど。5つの質問に答えるだけで、自分にあう副業を診断してもらえます。

自身が取り組みやすい副業で収入を獲得したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 5つの質問に答えるだけ /

ディープラーニングの実用例4つ

ディープラーニングは私たちの生活と密接にかかわっています。また、私たち人間の脳を遥かに凌駕するような能力も見せています。

続いて、ディープラーニングの実用例をご紹介します。

ヤフー株式会社 「建設的コメント順位付けモデル」

ヤフー株式会社は、ディープラーニングの導入により 「建設的コメント順位付けモデル」を構築しました。

Yahoo!ニュースのコメントには、さまざまなコメントが投稿されます。その投稿のなかには他人を誹謗中傷するようなもの、名誉を傷つけるようなものなどが含まれることもあります。

ヤフー株式会社はコメント欄健全化を目的として、ディープラーニングを用いて建設的なコメントであるかを評価するという仕組みを構築。1日平均約2万件ものコメントが削除されています。

この、ディープラーニングを使った「コメントを評価する技術」のAPI(アプリケーション・プログラム・インターフェース)は、ヤフー株式会社により無償提供されることとなりました。

MyHeritage社 「Deep Nostalgia」

MyHeritage社 が開発した「Deep Nostalgia」においてもディープラーニングが活用されています。

「Deep Nostalgia」とは、古い顔写真をリアルに動かせるサービスです。動画を見ていただくとわかりますが、パッと見ただけでは1枚の写真からつくられたものであるとは気付かないほどのクオリティです。

米テキサス大学オースティン校/カナダ・マギル大学 「知恵の輪の攻略」

皆さんは知恵の輪というパズルで遊んだことはありますか?

外すのが困難な知恵の輪であっても、ディープラーニングを活用すればスムーズに外すことが可能です。

ディープラーニングにより知恵の輪を簡単に外す技術を研究したのは、米テキサス大学オースティン校とカナダ・マギル大学のチームです。

動画にはこれまでみたこともないような複雑な知恵の輪が登場します。しかし、ディープラーニングの活用によって難なくクリアしているのがわかるでしょう。

参考:「 知恵の輪」攻略法、深層学習で自動計算 米研究チームが開発

ViSenze社「Visual Product Search 」

ディープラーニングは、ViSenze社が提供する「Visual Product Search (ファッションアイテムのビジュアル検索)」でも活用されています。

ViSenzeは、ディープラーニングを活用した画像ソリューションなどを展開する企業です。Visual Product Search は、ディープラーニングによってユーザーの好みを理解し、類似の商品を自動的に検索します。

Visual Product Search は、楽天やユニクロといった大手ECサイトで導入され、デスクトップ、モバイル、アプリなどあらゆるプラットフォーム(動作環境)で利用可能です。

なお、IT企業への転職や副業での収入獲得などを見据え、独学でAIスキルを習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポートしてもらえます。

「受講生の学習完了率98%」「累計受講者数4万5,000名以上」という実績からも、侍エンジニアなら未経験からでも挫折なく転職や副業収入の獲得が実現できますよ。

\ 給付金で受講料が最大80%OFF /

ディープラーニングがもたらす未来

現在ディープラーニングは、日常生活のさまざまなシーンで活用され始めています。

もう少し先の未来、ディープラーニングは私たちに何をもたらすのでしょうか。

- ディープラーニングの日常化

- ディープラーニングによる知能の解明

ディープラーニングがもたらす未来を、上記の2つの側面から考察しましょう。

ディープラーニングの日常化

ディープラーニングのコモディティ化(技術が日常になること)が進行中です。

クラウドベンダー(クラウドサービスを提供する事業者)各社は、ディープラーニングを簡単に、かつ安価で実現できる方法を開発しています。クラウドサービスがあれば高価なコンピューターを購入しなくても、誰でもディープラーニングを実行できる環境を利用できます。

私たちの身近にあるさまざまな課題も、将来的には「街のお医者さん」ならぬ「街のディープラーニング」が、一瞬ですべて解決してくれる可能性もあるのです。

参考:AWS「AWS 深層学習 AMI」、Google Cloud Platform「Deep Learning VM Images」

ディープラーニングによる知能の解明

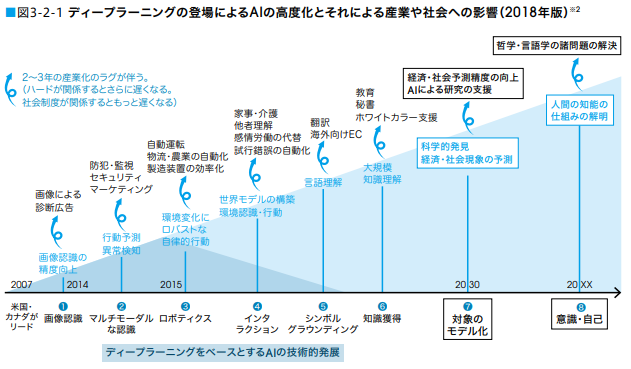

こちらは、日本におけるAI研究の第一人者である東京大学大学院教授の松尾 豊氏が作成した資料です。

ディープラーニングの登場によってAIがどう進化してきたか、そしてこれからどう進化していくのかがわかりやすくまとまっています。

この図では、20XX年にはディープラーニングによって「人間の知能の仕組みが解明される」と予想しています。そして、人間の知能の仕組みを解明することにより、哲学・言語学などといった諸問題が解決される可能性にも言及しています。

私たち人間は生まれた時から、たくさんの経験を積み重ねて学んでいます。その「学び」があるからこそ、大抵のできごとを頭の中でシミュレーションすることができます。

例えば、以下のようなケースを想像してみましょう。

- 窓ガラスにボールをぶつけたら、窓ガラスが割れる。

- 熱湯の中に手を入れたら、大やけどする。

- 48時間徹夜を続けたら、眠さでふらふらになる。

どれも実際に経験したことがなくても、なんとなく「こうなるだろうな」という結果をシミュレーションすることができるはずです。このように限られた情報から、現実の世界で起こるであろう事象を効率的にシミュレートする技術を、松尾氏は「世界モデル」と呼んでいます。

これを実現するためには、世界中で起きているあらゆる出来事をディープラーニングにより学習する必要があります。その学習結果である「世界モデル」の実現こそが、私たち人間の頭の中で起こっていることの解明につながるというわけです。

つまり「世界モデル」の実現は、これまでAIが到達できなかった「人間らしさ」「人間にしかできない臨機応変な判断」を叶えることができる可能性を秘めているのです。

ちなみに、この「AI白書2019」は2018年に刊行されたものですが、松尾氏いわく数年程度前倒しながら進んでいるとのことで、ディープラーニングの勢いと無限の可能性を感じ取ることができます。

日本と海外のAI・ディープラーニング事情

最後に、日本と海外のAI・ディープラーニング事情を比べてみましょう。以下のテーブルをご覧ください。

ドイツ、アメリカと比べて、日本のAI導入は遅れています。ディープラーニングをはじめとするAI技術は、アメリカと中国がリードしているのが現状です。

今後日本でも、ディープラーニングの導入は加速すると予測され、ディープラーニングの技術を扱える人材が重宝される時代がくるでしょう。

まとめ

今回はディープラーニングについて、できるだけわかりやすくご説明しました。

ディープラーニング自体は非常に複雑で奥が深い技術ではありますが、まずは概念を理解するところから始めましょう。この記事が、皆さんのディープラーニングに対する理解度を向上する助けとなれば幸いです。

SAMURAIエンジニアでは、現役AIエンジニアによるマンツーマンレッスンで、ディープラーニングについても専門的に学べます。これまでに28,000名の指導実績があり、多くの未経験者をエンジニアとして輩出してきました。

完全オンラインで、ご自宅やコワーキングスペースなど、リラックスできる環境で受講していただけます。まずは無料カウンセリングで、お気軽にご相談ください。

無料カウンセリングで相談してみるこの記事のおさらい

ディープラーニングとは、AIを実現するための手法の1つです。適切な学習データがあれば、ディープラーニングが傾向や特徴を発見してくれます。

ディープラーニングには「精度が高い」「視点が鋭い」「作業効率化できる」といった特徴があり、今後さまざまな分野での活用が期待されるため注目されています。

ディープラーニングの活用により、作業効率化や人材不足解消が期待できます。また、ディープラーニングは日常化し、より身近なものになるでしょう。