DXとは何かわかりやすく解説!DX導入のメリット・成功ポイントも

近年よく耳にする「DX」ですが、そもそもDXがどんなものなのか具体的にイメージできない人も多いのではないでしょうか。

日々新しいテクノロジーが生まれる市場において競争力を維持するために、企業のDX化は欠かせないものです。DX化がなかなか進まない企業も多い中、まずはDXへの理解を深め、少しずつでも取り組むことが重要です。

この記事では、DXとは何か詳しく解説しているほか、DX推進における課題やメリットなども合わせて説明しています。実際のDX化成功事例も紹介しますので、ぜひご一読ください。

DXとは

DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略です。「進化したデジタル技術を浸透させることで、企業活動や日々の暮らしをよりいいものへと変化させること」を意味します。

経済産業省はDXを次のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

引用:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン

「市場の変化への対応」「コスト削減」「BCP対策」などの理由から、ビジネスの現場においてDXの推進は欠かせないものです。

下記の記事ではDXが推進されている理由を手順も含めて詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。

デジタル化・IT化との違い

DX化・デジタル化・IT化は混同されがちですが、デジタル化・ IT化に対し、DX化は「企業に変革をもたらす」点が大きな違いと言えます。

デジタル化には2つの意味があり、ひとつは単純に「アナログデータをデジタルデータに変えること」を言います。ここで言うデジタル化は、次の項目で説明する「デジタイゼーション」とほぼ同じ意味です。

デジタル化のもうひとつの意味は「デジタル技術により業務プロセスを効率化すること」で、「IT化」と次の項目で説明する「デジタライゼーション」とほぼ同じ意味です。

デジタル化とIT化は、DX化を行うためのステップのひとつと考えてください。

デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

デジタル化・IT化と同様、デジタイゼーション・デジタライゼーションとDX化も「企業に変革をもたらす」点が大きな違いと言えます。

前述のとおり、デジタイゼーションは「アナログデータをデジタルデータに変えること」を意味します。デジタイゼーションの例は、

- 紙のリストで管理していた顧客データを、PC上でデータベース化する

- 書記役が作成していた会議の議事録を、音声の文字起こしツールで自動作成する

などが挙げられます。

一方、デジタライゼーションは、IT化とほぼ等しく「デジタル技術により、企業のビジネスモデルや業務プロセスを最適化すること」を意味します。

デジタイゼーションの例で挙げた「議事録の文字起こし」に当てはめると、

- 文字起こしツールで自動作成した会議の議事録をデータで保存・管理する

- 進行のフィードバックや議題に上がったタスクの進捗管理をオンライン上で行う

- 次回のスケジュール調整もオンラインツールで行い、議事録も含め一元管理する

などの作業がデジタライゼーションです。

デジタイゼーション、デジタライゼーションを経て、企業のビジネスモデルに変化がもたらされることが「DX」と言えます。

DXを導入する5つのメリット

DXが注目されているのは、導入に多くのメリットがあるためです。主なDX導入のメリットは、次の5つです。

それぞれ、詳しく解説します。

生産性が向上する

DXを導入すると、生産性の向上が期待できます。デジタル技術による単純作業の自動化や、クラウドサービスの利用で業務にかかる工数を削減可能です。

たとえば、ツールの利用による報告書作成の自動化や、クラウド型の打刻サービスを利用して給与計算の手間を省くなどの方法が考えられます。できるところからツールを導入するだけでも、業務に必要な時間の短縮を実感できるでしょう。

コストを削減できる

DXを導入すると、コストも削減可能です。

DX導入によって業務効率化を図り、残業をカットできれば人件費が削減できます。また、DX導入によりリモートワークを可能にすることで、オフィスの家賃や光熱費を削減できます。

上記に挙げた例は、近年重要性が叫ばれる「働き方改革の推進」にも通じるものです。DX導入により、コストを削減できるだけではなく、働き方改革の推進も可能になります。

利益の向上に繋がる

上記で解説した生産性の向上とコストの削減は、利益の向上にも繋がります。利益とは、売り上げからコストを引いたものです。

生産性が向上して雑用に使っていた時間をコア業務にあてられるようになれば、売り上げの増加が期待できます。コストが削減されれば、さらに利益を拡大可能です。

そのため、DXの導入は利益の向上に繋がります。

顧客満足度の向上に繋がる

DXの導入で、顧客満足度の向上も可能です。デジタル技術を活用すれば、顧客との接点を増やし、それぞれのユーザーに対して最適な提案ができます。

たとえば、チャットボットを使って自動で製品サポートを行う、購入履歴を分析し潜在ニーズに合った商品の提案を行うなどの方法が考えられます。自動化ツールの活用やデータの分析によって、手間を増やさず顧客満足度を高められるのもメリットです。

新しいビジネス創出の可能性がある

DXを導入すると、新しいビジネスを創出できる可能性もあります。今までできなかったことやコスト面でビジネスにするのは難しかった問題を、デジタル技術によって解決できれば、新規のビジネスが生まれます。

たとえば、Uber EatsもDXによって生まれたビジネスのひとつです。アプリを通して受けた注文は、自動で店舗に送信されます。

さらに、位置情報を利用して最適な配達員を見つけ、マッチングします。人を手配することは本来複雑な作業ですが、自動化でコストが下がったことによってビジネスとして成立するようになりました。

今後DXの活用が増えるにつれて、さらに多くの新ビジネスが誕生するでしょう。

侍の法人サービスがわかるお役立ち資料セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする⇒資料セットを確認する

日本におけるDX推進の課題

DX導入のメリットを説明しましたが、DX推進には課題もあります。ここでは3つの課題を説明します。

IT人材が不足している

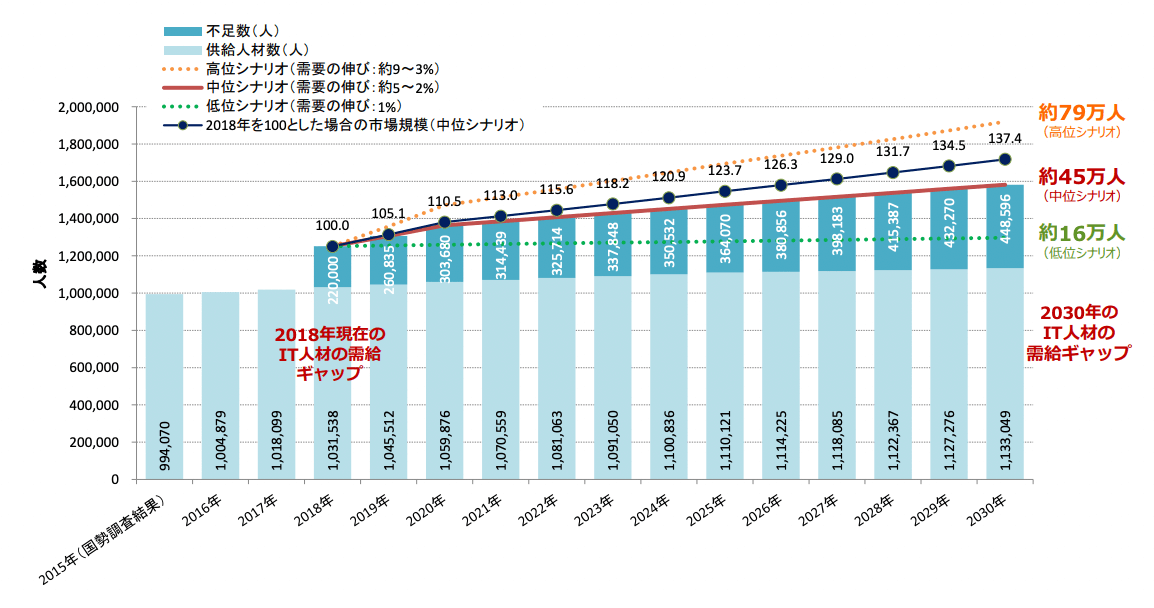

1つ目の課題は「IT人材が不足している」点です。

日本のIT業界では、ここ数年慢性的にIT人材が不足していると言われています。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると試算されています。

DXに関する知識がある人材はさらに少なく、DXを扱える人材の不足は、日本の課題のひとつと言えます。

既存システムが老朽化している

2つ目の課題は「既存システムが老朽化している」点です。

「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか。2025年の崖は「複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムがDX推進の足かせとなっており、そのままにした場合、2025年以降多額の経済損失が発生する恐れがある」と警鐘を鳴らすものです。

経済産業省の「DXレポート」の試算によると、その金額は最大12兆円/年と言われています。既存システムを新しいシステムに替え、DXを実現していくことで、2025年の崖への転落を避けなければなりません。

DXの必要性が経営層に理解されていない

3つ目の課題は「DXの必要性が経営層に理解されていない」点です。

日本の企業はDX化をあまり重要視していないケースがあり、特に中小企業において「DXを重要」だと考えている企業の割合は低い傾向があります。大阪シティ総合研究所の調査によると、DXを経営課題として「重要」と回答した割合は8.1%でした。

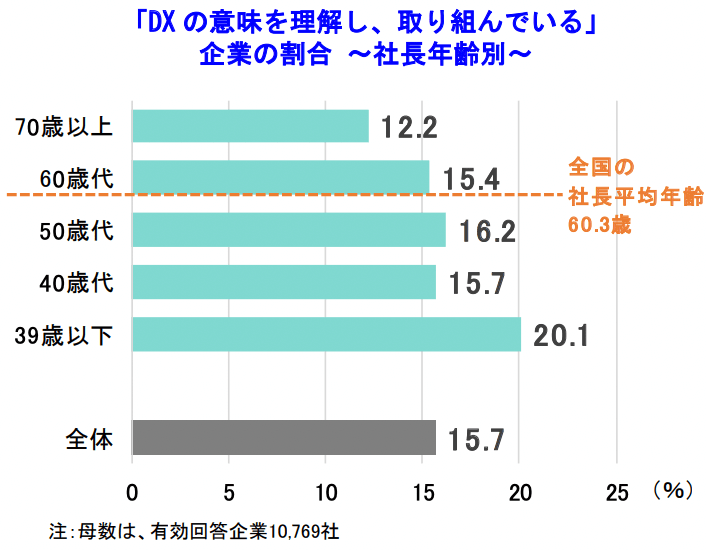

なお、社長の年齢によってもDXに取り組んでいる企業の割合には差があります。帝国データバンクの「DX推進に関する企業の実態」によると、社長の年齢が若いほどDX化に積極的に取り組んでいる傾向があります。

しかし、一番若い世代でも、DXの意味を理解し取り組んでいる企業の割合は20.1%です。経営層がDXの意義を理解せず、積極的に取り組んでいなければ、当然DX化は進みません。まずは経営層がDXの重要さを理解し、企業全体で推進していく必要があります。

DX化の具体的な進め方は、下記の記事を参考にしてください。

DX化を成功させるポイント

ここまでDX化のメリットと課題を紹介しました。では、どうすればDX化は成功するのでしょうか。ここではDX化を成功させるためのポイントを説明します。

IT人材の確保

1つ目のポイントは「IT人材の確保」です。社内にITやデジタル技術に知見のある人材がいない場合、新しく確保する必要があります。

既存社員をDX人材に育成する方法として「DXレポート」では下記の例が挙げられています。

- 既存システムの維持・保守業務から解放し、人材をDX分野にシフトする

- 既存社員のリスキリングにより、事業部門人材をIT人材にシフトする

- スキル標準・講座認定制度などによりDX人材を育成する

新規採用やアウトソーシングなどでの対応も可能ですが、既存社員を育成することで費用を抑えられるメリットがあります。

業務のデジタル化・IT化

2つ目のポイントは「業務のデジタル化・IT化」です。

まずは「紙ベースで管理していた情報をデータ化する」「議事録を人が作成せず文字起こしツールに任せる」など、アナログな手法で処理していた業務をデジタル化・IT化することが重要です。

最初はなかなかDX化が進まないかもしれませんが、デジタイゼーションから始め、徐々に取り組んでいきましょう。

また、老朽化している既存システムは「仕組みを把握している社員がすでに退職している」「サポートが終了している」などの問題を抱えているケースがあります。管理コストやセキュリティの観点からも、一度システムを見直す必要があります。

経営層を含む社内全体でのDX推進

3つ目のポイントは「経営層を含む社内全体でのDX推進」です。

DXとは、業務のデジタル化を行うだけではありません。企業のビジネスモデルや業務プロセスなどを大きく変革していくため、一部の部署や社員だけで実施しても行き詰まるケースがあります。

DX化は経営層がコミットするのはもちろん、社員全員がDXを理解し、DX化に賛同している状況で進めることが重要です。必ず企業全体で取り組みましょう。

DX推進における具体的な戦略は、下記の記事を参考にしてください。

侍の法人サービスがわかるお役立ち資料セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする⇒資料セットを確認する

DX人材に求められるスキル

前述した日本にDXを推進できる人材が足りない要因の1つにも挙げられますが、そもそもDXを推進できる人材には次のように幅広いスキルや知識が求められます。

それぞれのスキルについて詳しく解説します。

ITの基礎知識

DXではITを活用します。そのため、ITの基礎知識は欠かせません。

ITの基礎知識とは、ネットワークやデータベースなど、ITを活用するために必要な仕組みのことです。仕組みや活用方法などを知らなければ、自社に合った戦略を立てるのは難しいでしょう。

エンジニアだけでなく、プロデューサーやビジネスデザイナーなど、すべてのDX人材がITの基礎知識を学んでおく必要があります。

先進技術に関する知識

DX人材には、先進技術に関する知識も必要です。先進技術とは、AIやブロックチェーンなど最先端の技術を指します。

常に新しい技術に関する知識を学んでおくことで、最新の技術を自社の業務に取り入れDXを進化させ続けられます。DXは、一度導入したら終わりではなく常に状況に合わせて変化が必要です。

そのため、DX人材には先進技術に関する知識が求められます。

マネジメントスキル

DX人材には、マネジメントスキルも求められます。DXを導入し、活用するためには自社のビジネス全体を把握し、適切な場所への適切な技術の導入が必要です。

特に、DX人材はDX導入にあたってリーダーの役割を担うことが多い傾向があります。そのため、全体を俯瞰しながらチームメンバーなどに指示を出せるマネジメントスキルが欠かせません。

設計スキル

設計スキルも、DX人材にとって重要です。DXの全体像を構成したら、次はシステムの構築を行います。

システム構築の際には、どのような機能を実装したら問題を解決できるか考えなければなりません。さらに、ただ実装するだけでなく、どのように作ればムダなく効率がよいシステムになるか考える必要があります。

上記のような仕事をシステム設計と呼びます。設計スキルも、DX人材に求められるスキルのひとつです。

企画力

DX人材には企画力も必要です。

DXの導入によるビジネスの変革はプロジェクトのひとつと考えられます。また、導入したDXを活用して新規のビジネスを行うことも可能です。

たとえば、DXを導入してテレワークを推し進めたい場合、まず現状でテレワークができない理由を考えます。さらにその解決策を考え、自社でシステムを開発するのか、他社のサービスを利用するのかなど具体的な手法まで考える力が企画力です。

そのため、DX人材には企画力が欠かせません。

UI/UXに関する知識

DX人材にはUI/UXに関する知識も求められます。

UI(User Interface)とは、ユーザーインターフェースの略です。表示された画像や送信ボタンなど、ユーザーとシステムのすべての接点のことを指します。

UX(User Experience)とは、ユーザーエクスペリエンスの略です。ユーザーがシステムを使って得られた体験のことで、ストレスなく使えるかなどが重要視されます。

DX導入のために作られる新しいシステムは、各社員が使いやすいものでなければなりません。せっかく新しいシステムを導入しても、その使い方に社員が戸惑ってしまうようでは業務効率は上がりません。

そのため、DX人材にはUI/UXに関する知識が必要です。

DXの実現につながる技術

技術の進歩は目覚ましく、上手く活用することでDX推進につながる可能性があります。ここでは、DXの実現につながる技術を説明します。

AI

「AI(Artificial Intelligence)」とは人工知能のことで、人間の思考や行動をコンピュータによって再現する技術を指します。AIは人間では処理しきれない膨大な量のデータを扱い、情報の処理・分析などをおこなうことが可能です。

AIを活用し、業務効率化や売上アップにつなげているケースもあります。例えば売上予測をAIで行い、予測に合わせて生産量を調整して売り上げの最大化を図るなどです。

業務の一部をAI化して解決できることも多いので、DXを進める課題に合わせて導入を検討してみることがおすすめです。

IoT

「IoT(Internet of Things)」は「モノのインターネット」と訳されており、さまざまなモノがインターネットに接続する仕組みのことを言います。

生活における身近な例としては「ウェアラブルデバイス」や「スマートスピーカー」などが挙げられます。

企業における例としては「IoTセンサーを設置することで機器の稼働データを取得し、製品不良が発生する前に故障を予測できる仕組み」などもIoT活用法のひとつです。不良品を減らすことでコスト削減を達成できた、IoTをDXにつなげる好例です。

クラウド

「クラウド」とは、インターネットを通してサーバーやストレージ、アプリケーションを利用できるサービスを言います。

クラウドを利用するメリットは「オンプレミスでないため自社でサーバー環境を整える必要がなく、コストを抑えてスタートできること」「管理をベンダーに任せられること」などが挙げられます。

業務改善のためシステム導入をしようと思っても、導入にあたって潤沢な予算が確保できるとは限りません。クラウド型であれば月額数千円から導入できるケースもあるため、導入して業務のデジタル化を進めやすくなります。

ICT

「ICT(Information and Communication Technology)」は日本語で「情報通信技術」と訳され、インターネットを介した情報のやりとりやコミュニケーションのことを指します。

身近な例では「Webカメラによる遠隔からの高齢者見守り」「タブレットを利用した教育現場での学習システム」などが挙げられます。

企業でのケースで言えば「FAXで送られてくる注文書を自動でPDF化し、クラウド上に保存する」なども例のひとつです。「受信したFAXをスキャンしてデータ化する手間を削減できる」「クラウド上に自動でアップロードされるため、FAXに気づかないミスを防げる」などのメリットがあります。

5G

「5G(5th Generation)」は「第5世代移動通信システム」のことを言います。4G以前の通信規格に比べ、高速かつ大容量な通信が可能なこと・遅延がほとんどないこと・多数の機器が同時接続できることが特徴です。

5Gは、IoT・ICTなどのデジタル技術を支え、DX化の加速に大きなインパクトを与えると言われています。

侍の法人サービスがわかるお役立ち資料セット(会社概要・支援実績・サービスの特徴)をダウンロードする⇒資料セットを確認する

DXの活用事例

ここでは、実際にDXを導入し、さまざまなデジタル技術を活用している企業・自治体を紹介します。

配送や集荷の最適化(日本郵便)

郵便物やゆうパックなどの収集・配達を行う日本郵便では、DXを導入して配送や集荷を最適化しました。埼玉県新岩槻郵便局で、22の郵便局へ郵便物を配送するときに利用するトラックの種類や積載貨物、輸送ルートの最適化を行うシステムを導入。

従来の手法では発見できなかった多拠点を巡回する運送便を組み込むことにより、便数が52から48に削減され、人手やコストの削減に役立っています。

インタビュー記事作成の自動化(ディップ株式会社)

求人情報サービスを提供するディップ株式会社では、RPAを用いたインタビュー記事作成の自動化を行なっています。RPAとは、これまで人間がパソコン上で行なっていた作業を、ロボットによって自動化する取り組みのことです。

インタビュー対象者は、一問一答型のインタビューフォームに回答を記入。その後、ロボットが自動で記事の下書きを作成し、編集部が最終確認を行なったうえで公開します。

この取り組みにより、記事作成にかかる時間の9割が削減されました。

配車にAIを導入(日本交通)

タクシーやハイヤーの運行を行う日本交通では、配車にAIを導入しました。タクシーの運行実績やスマートフォンの位置情報、気象情報、イベント開催情報などから、AIが需要を予測します。

タクシーに設置されたタブレット端末には、予想される乗客数と周辺のタクシー数を表示。これによって、高い需要が見込まれるにも関わらず、タクシーの数が少ない地域がわかります。

この取り組みにより稼働率が向上し、ドライバーの売り上げ増加に役立っています。

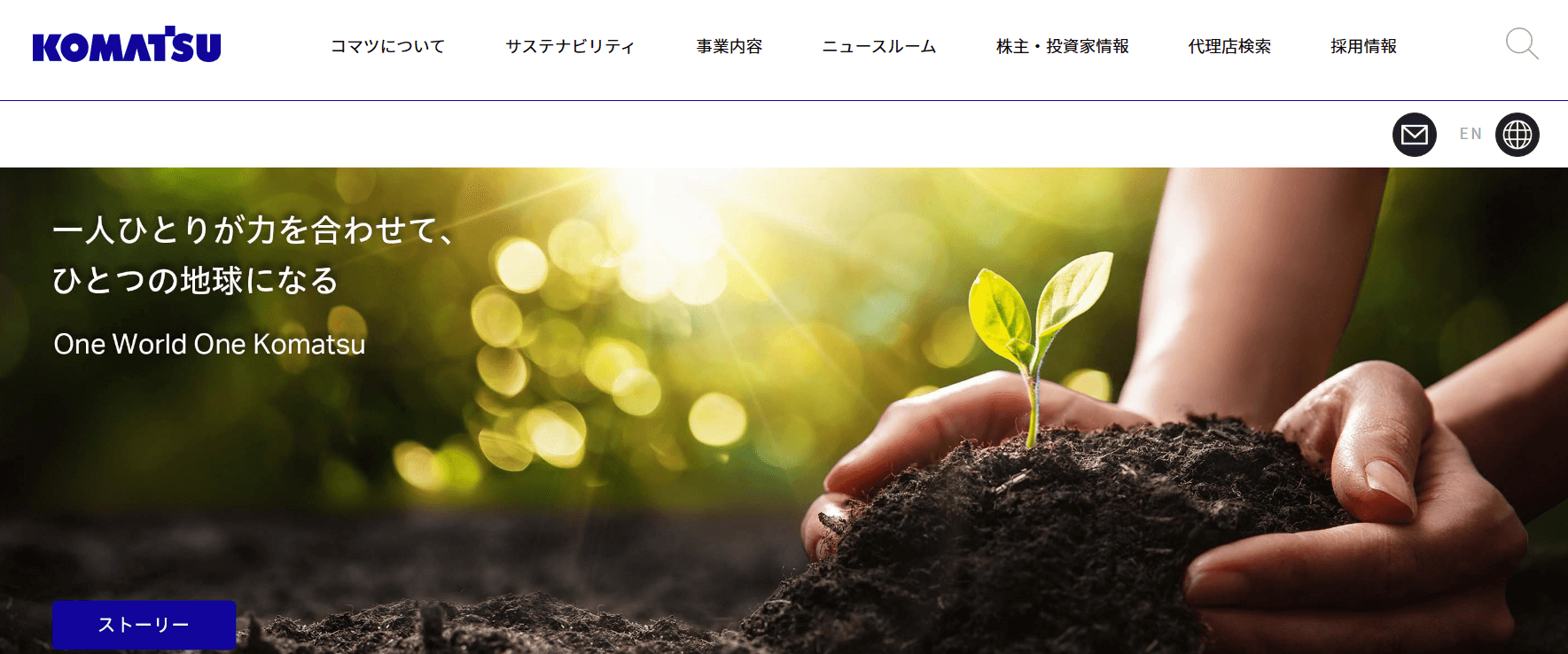

DXスマートコンストラクションを推進(小松製作所)

「無人ダンプトラック運行システムの商用導入」や「建機にGPS・センサーを取り付けて行う、機械の稼働管理」など、昔からデジタル活用を推進していた株式会社 小松製作所(コマツ)。

コマツは、高齢労働者のリタイアや少子化などによる深刻な労働力不足を解決するため、生産性向上の方法を模索していました。

生産性を上げるため、コマツが導入したのは「DXスマートコンストラクション」です。

DXスマートコンストラクションとは「建設現場のあらゆるモノ・データをICTでつなぎ、生産性の高い未来の現場を作っていくソリューション」のことです。

DXスマートコンストラクションの活用により、コマツは「測量から検査まで、現場すべての見える化」「各作業プロセスのデジタル化による、現場のデジタルツイン化」など、さまざまなDXを実現しました。

過疎地域にドローン物流を導入(山梨県小菅村)

過疎地域である山梨県小菅村は、地域の物流効率化のためドローンを導入しました。

まず、小菅村への荷物を物流各社が共同でまとめて運び、村内に設置した「ドローンデポ」に集約します。ドローンデポに集められた荷物は村内にある8つの集落へ、陸路、ドローン配送、貨客混載などさまざまな方法で届けられます。

ドローンによるラストワンマイル配送で、人手不足の解消やCO2排出量の抑制を達成しただけではなく、高齢者が利用する買い物代行サービスにより見守り機能も兼ねられるようになりました。

まとめ:DX化を加速させ、企業を変革する

この記事では、DX化のメリットやDXにおける課題のほか、DX化を成功させるポイントや実際の事例を紹介しました。

企業の発展において、DX化をいかに加速させるかは重要なカギと言えます。DX化をスピーディに実現するためにも、ぜひこの記事を活用してください。

なお、DX化を推し進める場合、IT人材の育成や自社ITエンジニアのスキルアップはマストと言えます。もし「DX化の実現に向けて、自社の課題に合った研修を実施したい」「DX推進にあたり、伴走サポートをしてほしい」と考えている場合、SAMURAI ENGINEER Bizの「プログラミング法人研修」がおすすめです。

プログラミング法人研修は、企業ごとの課題に沿ったオーダーメイド研修を実施し、現場で確実に使えるスキルを習得することができます。今なら厚生労働省によるIT研修助成金の申請も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。